Откуда советские люди узнавали об информационных технологиях?

Сегодня не проблема найти полезный текст на русском языке о том, как провернуть то или иное действие с телефоном или компьютером. Но как обстояли дела 30 лет назад, когда не было русскоязычного интернета и СМИ были в руках государства?

В середине 80-ых были вложены огромные средства и приложены колоссальные усилия, чтобы как можно больше советских людей узнали об информационных технологиях и об их применении в повседневной жизни. В этой статье мы вспомним с чего начиналась отечественная IT-журналистика, заодно осветив некоторые интересные моменты истории СССР.

Начало новой эпохи

На картинке изображен разворот журнала Byte за ноябрь 1984 год, в котором была опубликована статья о том, что в СССР был разработан и запущен в серийное производство первый персональный компьютер Агат на основе Apple II. После этого события в нашей стране и началась эпоха статей/телепередач о необходимости внедрения ПЭВМ во все сферы жизни.

Ранее, в 1981 году в СССР был разработан прототип персонального компьютера Электроника НЦ-8010, с оригинальной архитектурой и отечественными микросхемами:

До 1984 года были и другие проекты отечественных персональных компьютеров, но в массовое производство решили запустить модифицированную копию американской техники, по соображениям экономии. Агат стал одним из трех рекомендованных компьютеров для применения в учебных заведениях наряду с Корветом (оригинальной разработкой СССР) и Ямахой КУВТ (копией японского ПК линейки MSX производства компании Yamaha), когда с сентября 1985 года в советских школах ввели уроки информатики.

С 1984 года и до распада СССР в стране было разработано более полусотни различных моделей персональных компьютеров, многие из которых были клонами техники Spectrum и Apple. За семь лет было произведено более миллиона отечественных ПК. Плюс к этому в самом конце 80-ых в страну стали активно завозить технику из-за границы.

По рассказам знакомых, которые жили в то время (1985-1991) можно судить, что в среде московских инженеров и ученых компьютеры не являлись чем-то сверхъестественным. Да, они были далеко не у каждого и стоили довольно приличных денег (от 500 до нескольких тысяч рублей). Но если человек реально хотел и интересовался, то он вполне мог купить себе ПЭВМ или детали для его сборки (от 150-200 рублей).

А к первой половине 90-ых персональные компьютеры стали довольно обыденной вещью (но все еще вызывающей дикий восторг у гостей). К примеру, один мой бывший коллега в 1989 году, в возрасте 6 лет уже пытался разрабатывать игры на компьютере Микроша, который был предоставлен ему для экспериментов.

О советских персональных компьютерах написано очень много. Поэтому закроем тему и остановимся на том, что они имели место быть и довольно быстро распространялись среди населения. И была необходимость в том, чтобы граждане имели общее представление о новом виде технике и стремились учиться с ним работать. И работники СМИ начали активную деятельность по просвещению населения.

Игры с компьютером в СССР

youtube.com/watch?v=V4ILG4NtHyY

В 1986 году, вскоре после введения уроков информатики в школах, на телевидении был показан фильм Игры с компьютером в СССР. В начале диктор торжественно заявляет Мы стоим на пороге новой эры! Эры компьютерной грамотности!. А после кратко и по делу разные мудрые и удивительно дальновидные люди объясняют, что это значит для народа.

Заместитель министра просвещения отзывается о компьютеризации школы Мы готовим нового рабочего, способного освоить информационную технологию и обещает оснастить компьютерами большую часть школ к конце двенадцатой пятилетки (к 1990 году).

Ученый на семинаре высказывается о текущей ситуации: Мы взялись за своего рода эксперимент над собой и своими детьми, но отступать нам нельзя, сравнивая текущее время с 1941-ом годом.

Учительница информатики рассказывает, как они водят десятиклассников в дисплейный класс, чтобы они делали там практические задания. Остальные ученики пока осваивают новые технологии с помощью тетрадки и доски.

В фильме показан один из первых отечественных гаджетоманов. Композитор Андрей Родионов признается, смущенно опустив глаза: Люблю эту, свою железку….

На 16:18 слово берет мудрая пожилая женщина, которая как в воду глядела: Мой внук теперь будет все время с машиной сидеть? … Он будет нажимать на кнопки, задавать вопросы, значит где-то уже не будет общаться со мной? А как же его старший брат, с которым он делился своими мыслями? Как же теперь будет?. А ведь не о каких хикикомори тогда еще слышно не было, а она уже все понимала.

Газеты

В том же фильме переодически мелькают заголовки статей, посвященных внедрению компьютеров в жизнь советского человека:

Возьмем на льдину ЭВМ;

Зачем компьютер ферме;

Заказ принимает ЭВМ;

Партнер зодчего — компьютер;

Нужен врачу компьютер;

Жду встречи с компьютером;

На ты с ЭВМ;

Робот нужен и училищу;

Музыка электронного века;

ЭВМ приходит в класс.

Подобные заметки регулярно публиковались в главных изданиях с многомиллионными тиражами. Их содержание не представляет особого интереса, так как их основной целью было просто рассказать людям о том, что существуют компьютеры и как это замечательно. Для примера приведем очерк из Учительской газеты:

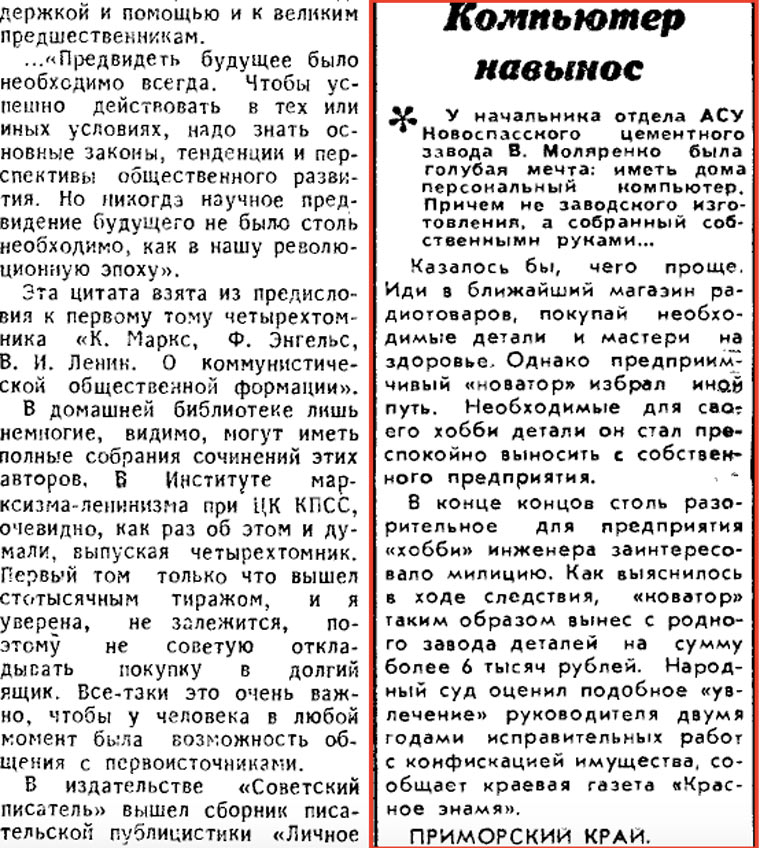

А эта небольшая заметка 1987 года в газете Труд о том, как начальник АСУ цементного завода в Приморском вынес деталей с завода для сборки компьютеров на 6 тысяч рублей (стоимость небольшой квартиры), а ему дали за это всего два года исправительных работ:

Предполагаю, что многие предприимчивые работники советских заводов, прочитав эту заметку, подумали: Епт! Че мы то сидим??? и число подпольных сборщиков компьютеров резко возросло по всей стране. Кстати, в этом же году газета Труд вошла в книгу рекордов Гиннеса, так как на тот момент имела самый большой в мире тираж среди ежедневных газет — 15,4 миллиона экземпляров.

Сразу возникает вопрос: откуда инженеры тех времен узнавали о том, как собирать компьютеры из деталей, купленных в магазине/заимствованных на работе?

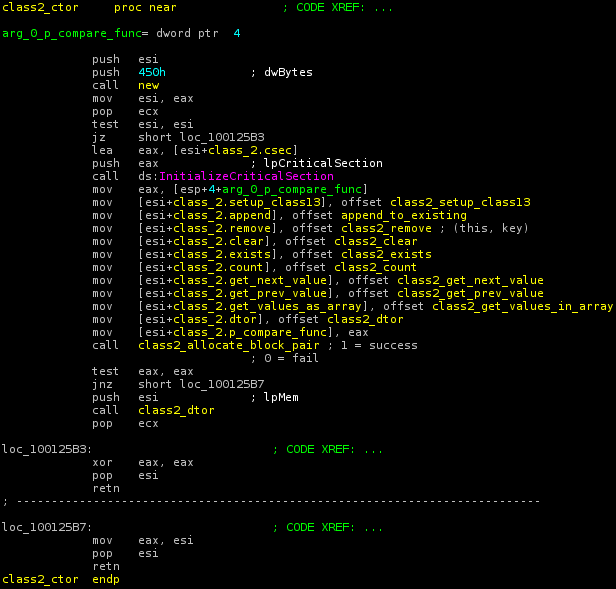

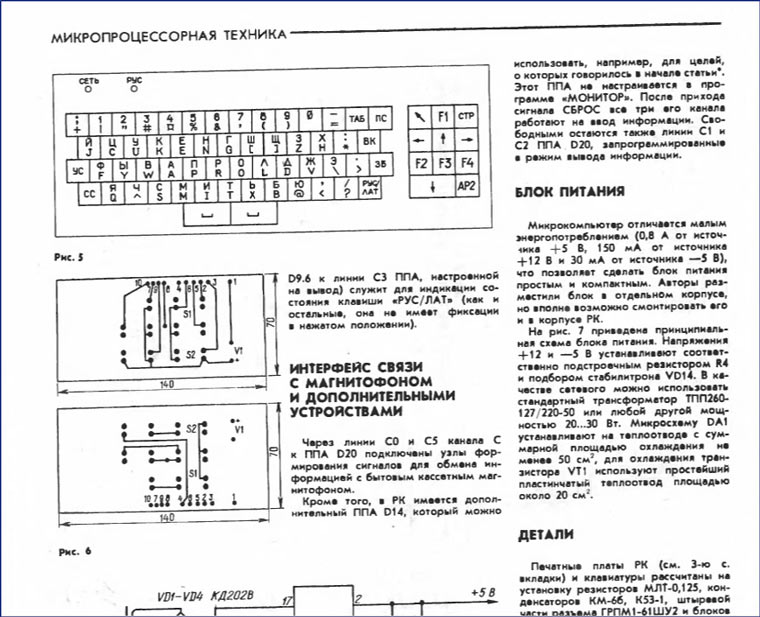

Радио

В крупном советском техническом журнале, который издавался тиражом 1 миллион 200 тысяч экземпляров и доставлялся по подписке в библиотеку каждого вуза/ПТУ/школы/завода, публиковались описания схем для самостоятельного сбора персональных компьютеров из подручных инструментов. Выше приведен фрагмент одной такой статьи, опубликованной в июне 1986 года.

Но чтобы человек взялся за сборку компьютера по схеме из журнала (а это довольно долгий и трудоемкий процесс), его надо убедить в том, что ПЭВМ ему реально нужен, чем занимались другие издания.

Техника Молодежи

В июле 1986 года в этом журнале была опубликована статья Эти профессиональные персональные компьютеры, в которой подробно разъяснялось как устроены современные компьютеры и для чего они могут пригодиться читателю в будущем: чтобы изучать английский язык, играть в нарды, создавать вязальные схемы и работать с документами.

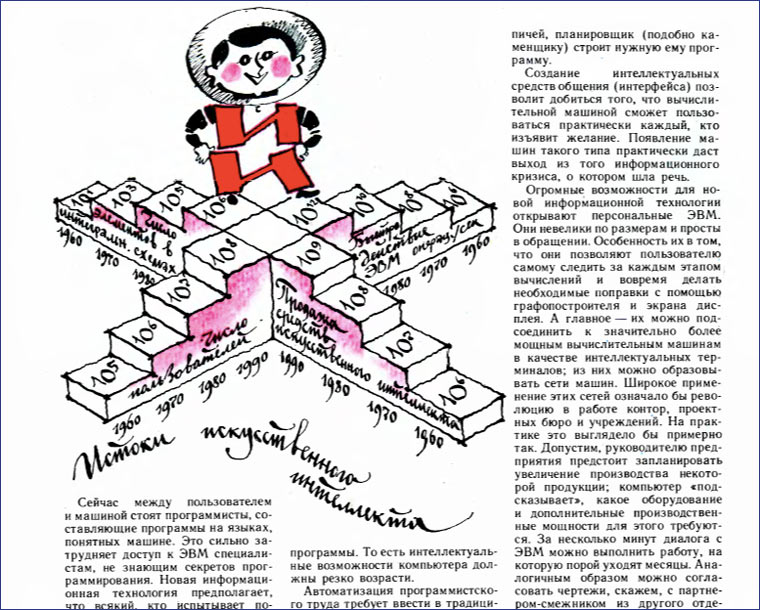

После этой статьи в журнале стали регулярно появляться материалы о разных аспектах вхождения компьютера в жизнь человека. Вот, к примеру, размышления о возможности создания искусственного интеллекта, опубликованные в октябре того же года:

Наука и жизнь

Это культовое для технической интеллигенции издание с трех миллионным тиражом тоже не обошло стороной новый вид техники. В нем был целый раздел, посвященный IT-тематике — Человек и компьютер, в котором публиковались разъяснения новых терминов, обзоры новых устройств (к примеру аппаратов Xerox), советы по борьбе с вирусами (полное перемагничивание дискет) и т.п.

В 1985-ом году в журнале был опубликован цикл из семи статей Школа начинающего программиста, в котором читателя обучали основам создания программ для микрокалькуляторов. Обратите внимание на то, что автор называет программирование искусством. Книга Кнута, первый том который был издан в 1968 году, уже тогда была известна по всему миру.

После этого цикла тема любительского домашнего программирования многократно поднималась на страницах журнала. А для профессионалов (которые на тот момент преимущественно были учеными) с 1975 года Академия Наук издавала журнал Программирование.

Работница

Если в Cosmopolitan 2000-ых публиковались статьи о том, как ненавязчиво уговорить парня прийти в гости и отформатировать жесткий диск, то журнал Работница призывал женщин осваивать компьютер наравне с мужчинами и не бояться обучать этой науке своих дочерей. В сентябре 1986 года на обложке издания, которое издавалось тиражом более полутора десятков миллионов экземпляров, появилась маленькая девочка (скорее всего первоклассница), уверенно смотрящая в монитор и начали регулярно выходить статьи для расширения IT-кругозора гражданочек.

Мурзилка

Уже в ноябре того же 1986 года тема компьютеров была поднята и в крупнейшем журнале СССР для детей от 6 до 12 лет. На картинке иллюстрация к вымышленному рассказу о том, как группа школьников в таежном поселке под руководством молодой учительницы знакомится с вычислительной техникой. Естественно, эта была далеко не последняя статья по этой теме в детской прессе.

Юный техник

А вот иллюстрация к статье Компьютерная оптика, опубликованная в журнале Юный техник в январе 1986 года. И снова девушка, сидящая за персональным компьютером советского производства. Это издание уже предназначалось для ребят, выросших из Мурзилки и рассказывало о довольно сложных технических аспектах информационных технологий.

Как видите, в советских изданиях для самых разных категорий граждан были статьи о компьютерах. Хотя бы один из этих журналов регулярно выписывался/покупался почти в каждой семьей и общие знания об информационных технологиях быстро распространилось среди населения. Возьмите наугад любой номер вышеперечисленных журналов, изданный в 1985-1990 и в нем обязательно найдется хотя бы пару слов о компьютерах.

Что дальше?

Помню как году в 2005-м попутчица из автобуса чуть за 40 пыталась продать мне компьютер, рекламируя его словами: у него много операций (а это был системный блок на базе Pentium II).

Иногда, когда общаешься с людьми старше 45 (прежде всего это касается женщин), то возникает четкое ощущение, что их представление об IT-технологиях осталось на уровне 80-х годов и говоря о компьютерах они употребляют слова, как будто из советских журналов. Они пользуются новыми смартфонами, свежими версиями Windows и MS Office, но основная база знаний не обновлялась у них уже лет 25. Безусловно, есть много сведующих в этой теме людей в годах, но такая тенденция заметна.

Но откуда им знать насколько с тех времен изменился мир, если им уже негде об этом прочитать? Журналы, упомянутые в статье в 90-ые закрылись и сократили тиражи. Технику молодежи и Науку и жизнь перестали выписывать в каждом доме. Новые узкоспециализированные IT-журналы и сайты, появившиеся в 90-ые и 2000-ые имеют очень маленькую аудиторию. А популярные газеты, такие как Комсомольская правда и Аргументы и Факты забыли о своей миссии просвещать население.