Двадцать лет спустя. Часть вторая. Рождённый в СССР.

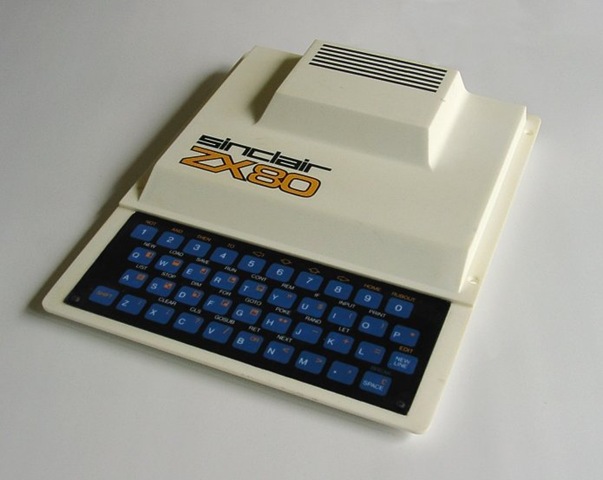

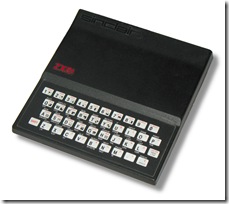

Продолжаем вспоминать историю Спектрума, который для многих нынешних компьютерщиков является в буквальном смысле нашим всё. Сегодня, как и обещалось, речь пойдёт о советских и российских страницах его истории. Однако для начала я советую вам ещё раз взглянуть на изображения оригинальных Спектрумов из предыдущей рассказки.

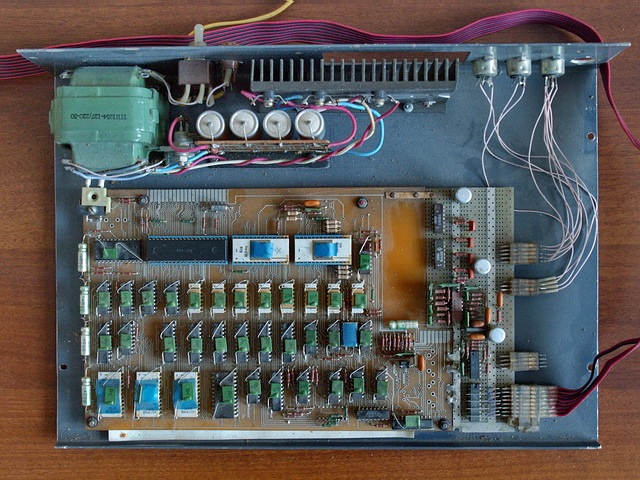

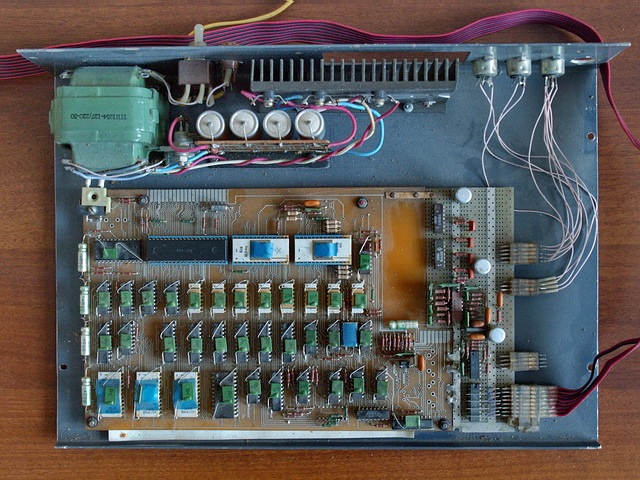

Этот ветеран живёт у меня в недрах шкафов. Ему уже чуть больше 20 лет, и у меня однозначно не поднимется рука его выбросить.

Тогда, в начале 1988 года, мне было 15 лет. Я не был склонен к дружбе с паяльником, и в этом устройстве моему авторству принадлежит лишь корпус с внутренним крепежом и клавиатурой, переделанный и адаптированный из какого-то совсем древнего монструозного компьютерного девайса. Я этим занимался после школы… а иногда и вместо школы… ну, вы поняли.

А электронной начинкой занимался мой отец, по професии радиоинженер.

Штуковина довольно большая и увесистая. Она могла быть и поменьше, здесь свою роль сыграло то обстоятельство, что для корпуса уже был некий полуфабрикат. И, как вы видите, сюда же внутрь пристроен блок питания с его трансформатором, а это тоже сказывается.

Зато это решение имело одно безусловное достоинство. Тяжёлый металлический корпус не елозил и не прогибался под руками в игровом азарте, а клавиатура была неубиваемой.

Тогда как у поклонников лёгких и изящных пластмассовых решений нередко чего-нибудь замыкало внутри от прогибов корпуса, и клавиши периодически приходилось менять…

На самом деле Спектрумы появились в СССР ещё в 1987 году. Но тогда для них не было готовых печатных плат, и энтузиасты собирали их навесным монтажом на макетных платах. Кто понял, что это такое — тот ужаснулся.

Было такое чудо и у меня; оно проработало около восьми месяцев и глючило изрядно, особенно в летнюю жару. А уже затем, в феврале–марте 1988, было собрано то, что вы видели выше.

Для дальнейшего рассказа нам понадобятся технические детали. Главная из них заключается в том, что российские Спектрумы могли собираться (и собирались) на чисто местной элементной базе с какими угодно заменами и адаптациями, но процессор — сердце компьютера! — всяко должен был быть полностью совместимым с процессором оригинала.

Оригиналы были построены на легендарном процессоре Z80 фирмы ZiLOG… впрочем, довольно быстро произошёл переход к его клону NEC D780C, отличавшемуся лишь названием и производителем (легально выпускался по лицензии ZiLOG). Этот чип сам по себе заслуживает отдельного рассказа, на который, увы, здесь нет ни места, ни времени. Скажу лишь, что Z80 является лучшим в мире 8-разрядным процессором и трудится до сих пор: в настоящее время ZiLOG выпускает на его ядре серию микроконтроллеров как общего, так и специализированного назначения.

В странах социалистического лагеря, разумеется, также выпускались его клоны. Что называется, цельнотянутые 1:1.

Без всякой, конечно, лицензии. Восточная Германия (ГДР) производила чип U880, а в СССР выпускалась микросхема КР1858ВМ1 — прямо скажем, довольно-таки дрянная, низкокачественная и ненадёжная. Первое время обходились ими.

(Я хорошо помню, как в 1987 и 1988 по местному телевидению прошла пара репортажей о судебных процессах над инженерами телеграфа и ещё какого-то режимного предприятия. Ребята распатронивали запасные модули к оборудованию восточногерманского производства и сбывали процессоры U880 жаждущим…)

А к концу 1988 по всяким-разным каналам постепенно наладился приток в СССР оригинальных Z80, и на радиорынках их стало возможным купить без особого труда.

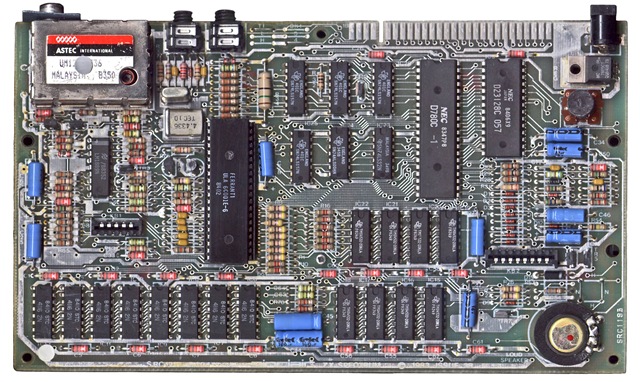

Если вы посмотрите на снимок, то найти процессор чрезвычайно легко. Это самая большая микросхема на плате — левая из трёх, расположенных горизонтально.

Адресная шина Z80 была 16-разрядной, что позволяло ему непосредственно работать с 64Кб памяти. Именно столько их и было у ZX Spectrum 48/48+ (адреса 0–65535). Вы спросите, откуда же тогда взялось число 48? Ну так первые 16Кб адресного пространства (0–16383) отводились под содержимое ROM.

И вот здесь мы подошли ко второму техническому вопросу. Спектрумы не имели операционной системы как таковой. Точнее, её роль исполнял интерпретатор Basic-а, совмещённый с системным монитором. Причём команды монитора могли выполняться непосредственно из Basic-программы. Эта комбинация интерпретатор+монитор и хранилась в первых 16Кб памяти.

Ещё раз посмотрите на снимок. Видите правее процессора две довольно крупных микросхемы в белых керамических корпусах? Они тоже расположены горизонтально. Вот это и есть ROM с системной прошивкой. Кстати, их серединки не зря заклеены изолентой. Такие микросхемы обнулялись облучением кварцевой лампой, для чего там предусмотрены специальные прозрачные окошки. Но обычный солнечный свет тоже не шёл им на пользу, вот народ и перестраховывался.

А теперь там же на снимке опустите взгляд чуть ниже. Видите там, под процессором и ROM, восемь мелких микросхемок, тоже в белых корпусах? Это оперативная память.

Итак, объём RAM составлял 48Кб. И вот что там было.

Начиная с адреса 16384, следующие 6912 байт отводились под видеопамять. Молодое поколение, держитесь крепче за стулья.

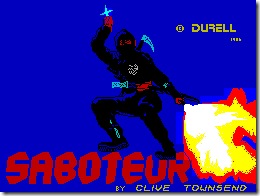

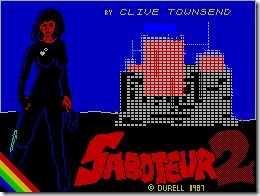

Разрешение составляло 256×192 точек, в текстовом режиме образующих 32×24=768 знакомест. Было доступно 8 цветов с двумя уровнями яркости на каждый, причём в пределах каждого знакоместа могли использоваться лишь два из них, причём оба должны были иметь одинаковый уровень яркости. Был ещё доступен атрибут мерцания знакоместа, иногда использовавшийся для создания эффектов.

Я прекрасно понимаю, что в наши дни большинство мобильных телефонов с лёгкостью побьёт всю эту компьютерную графику 20-летней давности.

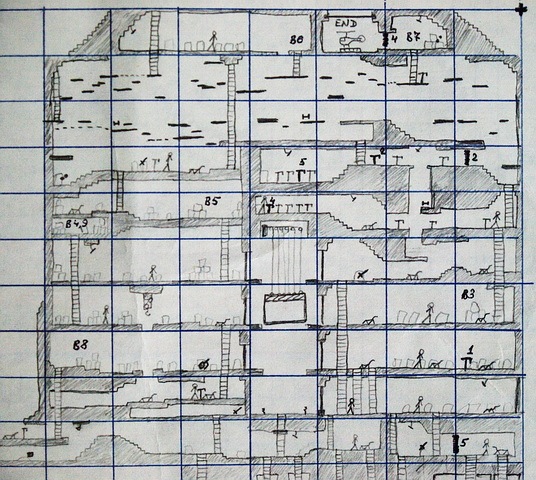

Однако тогдашние художники и программисты как-то обходились и этим. И творили вполне себе приличные картинки. Вот, пожалуйста, можете оценить:

Это заставки к трём играм. Вы видите их здесь точно в оригинальном разрешении 256×192, как видели их спектрумовладельцы в те времена. Разница лишь в том, что они наблюдали их на весь телевизионный экран. И ещё здесь чуть съехавшие цвета — их исказило преобразование при загрузке изображений на Live.

Кстати, вы правильно поняли. Спектрумы подключались к обычным бытовым телевизорам. Во времена СССР там никаких видеовходов не было, и каждый радиолюбитель делал на свой вкус: кто подцеплял видеосигнал прямо в телевизионные недра, кто мастерил модулятор с примешиванием сигнала на антенный вход…

Однако вернёмся к распределению памяти. Далее, начиная с адреса 23295, шла область системных переменных и небольшой буфер для работы с внешними подсоединяемыми аппаратными модулями. Всё это вместе занимало около полутора килобайт, а прочее пространство — чуть более 40Кб — было уже доступно пользователю без ограничений.

Чтобы всячески сократить побочные расходы памяти, были предприняты разные ухищрения. Так, например, каждая Basic-команда хранилась всего одним байтом (и под них была отведена верхняя половина кодовой таблицы). Были определённые ограничения на хранение строковых переменных. В общем, здесь пошли в ход все наработки времён ZX80 и ZX81 с их микромозгами.

Потом, как уже говорилось, была модель ZX Spectrum 128. В ней память была расширена вдвое, от многих ухищрений соответственно отказались, и это повысило удобство работы. Но самое главное — эта модель получила дивный звуковой модуль, который буквально радовал ухо. Большинство софта работало на новой модели без всяких проблем, но для полной совместимости всё равно был предусмотрен 48-режим.

Интересно, что классический Спектрум-48 был воспроизведён в СССР превеликим множеством вариантов. Существовала куча готовых печатных плат, рассчитанных на разную сложность и доступную элементную базу. На некоторые платы была сразу добавлена разводка дополнительных устройств типа контроллера джойстика. (Кстати, на снимке выше контроллер джойстика присутствует и в плату впаян соответствующий разъём, но он не задействован. Как-то не пришлись мне джойстики по душе — вот не сложилось, и всё…)

Все эти модификации были далеко не всегда полностью совместимы друг с другом и с оригинальными моделями. Соответственно, самоделки обрастали перемычками, добавлениями, тумблерами и кнопками, посредством которых можно было установить тот или иной режим совместимости.

Часто это было актуально, ибо немало софта писалось уже здесь, в СССР.

А вот Спектрум-128 в его исходном, оригинальном виде, практически не воспроизводили. Более поздние платы (1989-1990) сразу имели на борту разводки для встроенных контроллеров джойстика, принтера, дисковода — устройств, которые в оригинале подключались в виде внешних модулей. Это, в свою очередь, порождало новые проблемы совместимости, которые решались тем же вышеописанным способом.

Именно так родились легендарные варианты Спектрума, известные под названиями Пентагон и Скорпион (первый получил своё название из-за харатерной формы разводки платы).

Затем был поворотный 1991-ый год. Идея буквально витала в воздухе, и её таки реализовали.

Дело в том, что процессор Z80 имел полную обратную совместимость с моделью 8080 от Intel. А это означало, что компьютеры на его основе можно было приспособить под операционную систему CP/M и весь софт для неё.

И вот родилась модель, известная под названием АТМ-Турбо. Она имела 512Кб памяти и могла работать под CP/M, но при этом имела возможность работы в режиме Спектрума 48 и 128 с присутствием контроллеров дисковода, принтера и джойстиков. При этом под CP/M были доступны более продвинутые видеорежимы, а лишняя память сверх 128Кб могла быть доступной спектрумовским программам ценой определённых ухищрений.

Была такая штука и у меня в 1992–1993. Но я никогда не пользовался её возможностями сверх обычного функционала Спектрума 48 и 128, а потому никак прокомментировать их не могу.

На этом я, пожалуй, закончу свой сегодняшний рассказ. История постсоветского спектрумостроения и клонов АТМ-Турбо прошла мимо меня, и все интересующиеся могут ознакомиться с ней здесь. Я же ставил своей задачей рассказать о советских временах 1987–1990, и вроде бы эту задачу выполнил.

В следующий раз мы поговорим о спектрумовских игрушках. Продолжение следует.

P.S. Интересно, кто-нибудь заметил, что я не упоминал дисководы до 1990 года?

А их тогда у Спектрумов и не было. Изначально в качестве внешнего носителя информации использовались обычные бытовые магнитофоны. Впрочем, об этом разговор ещё впереди…