"Лебединая песня"

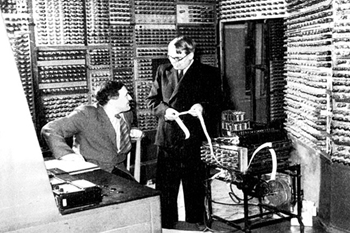

Еще в 30-е годы в Советском Союзе начались работы над созданием машины, которая в своей работе использовала двоичный код. Осенью 1951 года в Киеве командой академика Сергея Алексеевича Лебедева создается МЭСМ – малая электронная счетная машина – первая на Европейском континенте универсальная перепрограммируемая ЭВМ. В 1956 году уже Большая электронная счетная машина БЭСМ-1 производит 10 000 операций в секунду и считается лучшей в Европе. А в 1967 году большая машина БЭСМ-6 уже имеет производительность один миллион операций в секунду!

С ее помощью в 1975 году советские ученые обрабатывают телеметрическую информацию во время советско-американского космического полета Союз-Апполон. И делают это в тридцать раз быстрее, чем американцы! Казалось – еще шаг, и мы оставим их далеко позади! Но, как оказалось, этот роковой шаг мы сделали задолго до знаменитого полета. Это был шаг в пропасть…

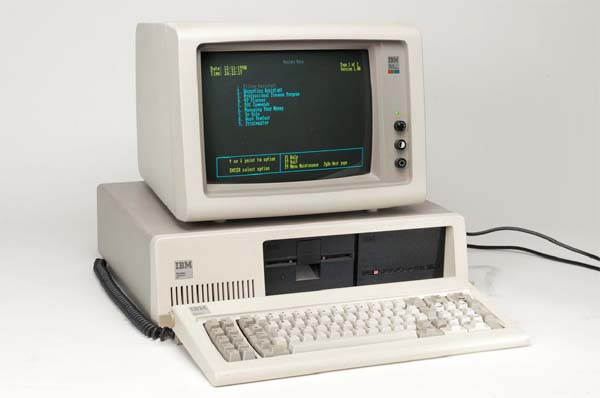

В 1967 году, перечеркнув все достижения советских ученых-кибернетиков, Москва внезапно делает ставку не на лучшие на то время отечественные разработки, а… американскую IBM System/360!!! Это была настоящая катастрофа для всех отечественных ученых-кибернетиков. Одним из тех, кто посмел пойти против системы, был академик Сергей Алексеевич Лебедев. Он категорически отказался работать над Единой системой Ряд – клоном IBM-360. Мы будем делать из Ряда вон выходящее, – сказал тогда великий ученый. К тому времени уже тяжело больной, он, тем не менее, не прекращает работу над первой отечественной супер ЭВМ Эльбрус. Академик, как никто другой, понимал всю опасность зависимости от технологий потенциального противника. Особенно в оборонной сфере. Речь шла ни много ни мало, а о безопасности страны.

В конце концов, уже после смерти Сергея Лебедева, именно системы Эльбрус, разработанные в Институте точной механики и вычислительной техники, становятся электронной основой оборонного потенциала страны. Нам удается держать паритет с западом в сфере обороны. Но вот все остальные отрасли народного хозяйства постепенно погружаются в мрачное информационное средневековье… Именно тогда США, воспользовавшись недальновидностью советской партийной бюрократии, уверенно вырываются вперед. А наша информационная отсталость постепенно перерастает в экономическую.

Вскоре рухнет Берлинская стена. Союз распадется на отдельные страны. Люди утратят ценности, которыми жили многие годы. Мы строили лучшие ракеты и танки, подводные лодки и системы ПВО. Мы были готовы выиграть любой открытый военный конфликт. Но проиграли войну тайную – информационную. И тогда на главный вопрос – Что же делать?, ответили не партия и правительство, а обычные люди-радиолюбители.

Синклер – человек и компьютер

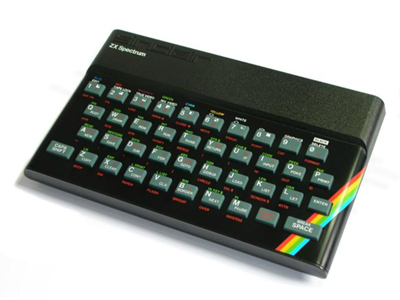

Сегодня молодому геймеру, юзеру, а тем более ламеру слово Синклер не скажет ничего. Люди среднего возраста с инженерным образованием – так называемое поколение восьмидесятников, возможно, вспомнят, что Синклерами называли первые компьютеры, которые паяли на дому увлеченные фанаты – радиолюбители. Еще меньше людей скажет вам, что на самом деле компьютер назывался ZX SPECTRUM. И уж просто единицы смогут по-настоящему оценить то влияние, которое он оказал на умы передовых в то время людей-радиолюбителей. И как они, в большей части люди аполитичные и не верящие ни в какую перестройку, вскоре стали символом перемен, основой для будущего рынка информационных технологий. Но сначала немного о легендарном человеке, который в феврале 1980 года изменил мир.

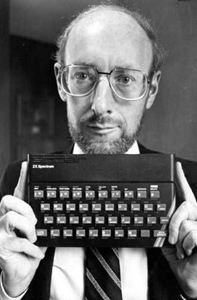

Эксцентричный и неутомимый, Клайв Синклер родился 30 июля 1940 года в Великобритании, в городе Суррей под Ричмондом. Его семью называли странной, из-за непривычной для окружающих атмосферы доброжелательности и откровенности между родителями и детьми, которым давали невиданную свободу. Наверное поэтому в детстве Клайв значительно опережал в развитии других детей. Не по годам развитый и любознательный, он еще школьником построил из старых баков … подводную лодку! В его взрослой жизни так же было много оригинальных, но провальных проектов. Многие из них опередили время – их просто считали эксцентричными. Например, привычные нам сегодня электромобиль или плоский телевизор.

Но все же его IQ гения – 159, идеи о миниатюризации, стечение обстоятельств да и просто везение – помогли не просто стать миллионером и Рыцарем Ее Величества, но и человеком, именем которого на территории 6-й части земли до сих пор называют персональные компьютеры, ставшие первыми ласточками домашнего геймерства.

ZX. Именно так называлась линейка компьютеров, которая принесла Клайву Синклеру колоссальную прибыль и известность. Но самое интересное то, что он не являлся их автором!

Зет икс

Все началось в 1977 году с выпуска откровенно слабенького микрокомпьютера МК-14. Тем не менее Клайву Синклеру все же удалось продать их почти пятьдесят тысяч. Это была проба пера. Неожиданный подарок судьбы. Синклер понял, что будущее именно за домашними пользователями. Рынок первых персоналок был готов к захвату.

В феврале 1980-го года компания Клайва Sinklair Research Ltd выпускает революционный продукт – ZX80. Он стал первой в мире персональной ЭВМ со стоимостью меньше 100 фунтов (около 160 долларов США)!!! И это в то время, когда за 20-ти мегабайтный винчестер просили 2000 фунтов (3218 долларов США), а за каждый килобайт оперативной памяти – 16 ( около 25 долларов США)! При размерах 218 мм на 170 мм, что сопоставимо с размерами листа бумаги А4 и толщиной всего 50 мм, компьютер весил всего 340 грамм и подключался к обычному черно-белому телевизору. Но, несмотря на его простоту, дешевизну и миниатюрность, ZX80 ругали все, кому не лень. Неудобная клавиатура, странный Бейсик. Ругали и … покупали! Ведь ничего подобного за такую цену просто не было! Синклеру удалось продать около семидесяти тысяч экземпляров! Не особо удачная с технической стороны, персоналка была правильно и, главное, вовремя представлена на рынке. А еще потребителям впервые предлагалось купить не просто набор Сделай сам, что в те годы было очень популярно, а уже собранный компьютер. Так или иначе, но именно эту модель назвали фундаментом британского компьютеростроения.

Вскоре новая модель – ZX81 закрепила успех Клайва Синклера. Она стоила еще меньше – 69,95 фунтов. И, честно говоря, особо не отличалась от восьмидесятки – как и прежде отсутствовал цвет и звук. Но что значит угадать конъюнктуру рынка! Неудовлетворенный спрос на домашние ПК вызвал настоящий ажиотаж среди потенциальных покупателей. Ежемесячно производилось около 40 тысяч компьютеров, из которых 15 тысяч уходило на экспорт даже в США. Было продано около миллиона экземпляров персоналки, а Клайв Синклер за два года заработал более 400 миллионов фунтов!

И вот наконец дебют знаменитого 8-битного ZX SPECTRUM в 1982-м. Уже традиционно не самый качественный и удобный, но снова – дешевый и вовремя. Этот компьютер уже подключался не только к цветному телевизору, но и к бытовому кассетному магнитофону. Теперь можно было достаточно быстро загружать с кассеты компьютерные программы – текстовые редакторы, базы данных, и, конечно же, – игры! Для богатых или профессиональных пользователей предлагался 5,25-дюймовый дисковод. Компьютер обладал 48 килобайтами оперативной памяти, используемый процессор – восьмиразрядный микропроцессор Z-80 от компании Zilog, который с 1976 года использовался во многих домашних и персональных компьютерах. Заводы не справлялись с потоком заказов. Десятки тысяч людей записывались в очередь и ждали свой ПК по 4-5 месяцев! ZX SPECTRUM экспортировали даже в Японию! В то время Великобритания на несколько лет стала флагманом производства домашних ПК. Королева Великобритании по ходатайству премьер-министра Маргарет Тетчер наградила Клайва Синклера рыцарским званием. Но триумф продолжался недолго. Вскоре "Спектрумы" вытеснили игровые компьютерные приставки и близкие нам сегодня "МАКи" и "АйБиЭм" персональные компьютеры.

Но это там, на западе. А в те годы мы, за своим железным занавесом, об этом еще даже не подозревали. Упорно строили коммунизм в отдельно взятой стране и готовились к олимпиаде в Москве. Там на западе, еще год до создания знаменитой операционной системы МS DОS. У нас шесть лет – до перестройки. Пока все как всегда. Военные радиолюбители, в свободное от службы время паяют на кухнях усилители и приемники. Они, будущие основатели компании ЕПОС, еще не подозревают, что все вскоре рухнет и жизнь придется начинать заново. Пока они несут боевое дежурство, охраняют мирное небо Родины и ничего не знают про Клайва Синклера, чей компьютер даст им надежду на будущее. Как и всем нам - поколению С. Поколению Синклера.

Время гениев

Когда-то паяльник использовали исключительно по прямому назначению. В те времена миллионы советских людей, измученные очередями за всем, чем угодно – от колбасы до автомобилей, массово учились обустраивать жизнь собственными руками. Строить, готовить, консервировать, вязать, паять, в конце концов. Мы лучше всех летали в космос, гордились оборонным могуществом страны. Но при этом мечтали о джинсах и возможности купить без очереди кассетный магнитофон... Но вернемся к паяльнику. Помните Ивана Васильевича, меняющего профессию? Один из главных героев всеми любимой комедии - Шурик. Советский радиолюбитель. По-настоящему народный типаж. Таких как он в Стране Советов были миллионы. Взрослые паяли на дому после работы, а когда у них появлялись дети – отдавали их в радиокружки при Домах юных техников. Тотальный дефицит товаров народного потребления развивал мышление, двигал прогресс.

Только сегодня, несколько десятилетий спустя, приходит понимание, что это было время Гениев. Совсем скоро дети и внуки первых радиолюбителей поступят на престижные технические факультеты ВУЗов, научатся не только паять, но и программировать, соберут свои первые компьютеры. Это за их светлыми головами будут охотиться самые известные мировые компании. Это они первыми поднимутся с колен после развала Великой Страны. Это они Восьмидесятники, Поколение С – поколение Синклера.

Журнал РАДИО

Впрочем, о Клайве Синклере в те годы у нас еще и не слышали. Это позже его компьютер ZX SPECTRUM станет символом грядущей информатизации. А тогда советское общество было далеко не информационное. Без персональных компьютеров и, понятно, интернета.

Настоящим глотком технической свободы для радиолюбителей был культовый, как сейчас модно говорить, журнал Радио. Но сначала его предшественниками были два журнала. Первым в 1924 году появился Радиолюбитель. В 1925-м увидел свет Радио всем, переименованный позже в Радиофронт. Через пять лет, оба журнала объединились и после войны журнал продолжил выходить уже как Радио.

Популярность этого издания в СССР была невероятной. Небольшой, как для СССР, тираж в миллион экземпляров разлетался по стране в мгновенье ока. На предприятиях, в колхозах, в воинских частях подписку на журнал часто разыгрывали в лотерею. А водить дружбу с продавщицей киоска Союзпечать, которая придержит свежий номер, считалось невероятной удачей. Журнал Радио собирали и переплетали по годам. Бережно передавали из рук в руки, а те, кому не удалось достать свежий номер, копировали схемы на кальку. Самые продвинутые даже фотографировали страницы.

Я беседовал далеко не с одним читателем журнала Радио для которого он в те времена значил очень многое. Например, с Богданом Артемовичем Пенюком. Заслуженным рационализатором Украины, подполковником запаса, одним из учредителей компании ЕПОС. Он хорошо помнит, как в начале шестидесятых 10-тилетним мальчиком учился паять, помогал старшим мотать соленоиды и трансформаторы. И с трепетом ждал, когда взрослые дадут полистать заветное Радио. Богдан Артемович с улыбкой признается, что поначалу ничего в нем не понимал. Читал его от корки до корки, но в схемах разобраться не мог! А что еще было ждать от мальчишки, еще не знавшего даже закона Ома? Тем не менее, именно журнал Радио с самого детства и на всю жизнь стал его любимым изданием. Богдан рос и учился вместе с ним.

Помнит счастливый момент, когда по схемам в этом журнале собрал свой первый детекторный приемник. Вскоре и транзисторный, в коробке от двух квадратных батареек КБС. Он помнит как в военном училище, а потом на первом месте службы в Приозерске, и в академии в Харькове, по приезду первым делом искал киоски Союзпечати, договаривался с продавщицами, чтобы придерживали для него журнал. А когда не удавалось достать свежий выпуск – искал у друзей и фотографировал каждую страницу. И, конечно же, много паял – зарядные устройства для аккумуляторов, переключатели елочных гирлянд, электронное зажигание для автомобиля и даже транзисторный осциллограф.

Не отставали от старших товарищей и младшие. Сегодня уже полковник запаса, генеральный директор ЕПОСа, кандидат технических наук Сергей Коженевский вспоминает, что в его родном Пинске не было радиокружка. И "радиолюбительством" он смог заняться только когда поступил учиться в Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО. Сергей Романович хорошо помнит, как покупка каким-то курсантом свежего журнала Радио становилась событием для всего факультета. Следует отметить, что радиолюбителям в погонах всегда приходилось намного сложнее, чем гражданским коллегам. Большинство офицеров служили вдалеке от цивилизации. А у курсантов, которые учились в больших городах, выход в город был ограничен. Выручали военно-научные кружки. Именно там будущие офицеры под руководством старших товарищей учились держать в руках паяльники.

Тогда, в начале восьмидесятых, журнал Радио давал невероятный простор для творчества радиолюбителей. В продаже стали появляться высококачественные бобинные магнитофоны, хорошие проигрыватели пластинок, но промышленность не выпускала качественные усилители мощности. Поэтому практически все радиолюбители того времени начинали свой путь с изготовления простых приемников, и со временем переходили к усилительно-воспроизводящей аппаратуре.

Вот только одно "но"… Нельзя было просто зайти в магазин, купить необходимые радиодетали, и, скажем, спаять тот же усилитель. В магазинах продавались только самые элементарные компоненты – простенькие транзисторы, диоды, конденсаторы. Все необходимое можно было найти у перекупщиков. Именно тогда, в начале 80-х, начали появляться стихийные радиорынки.

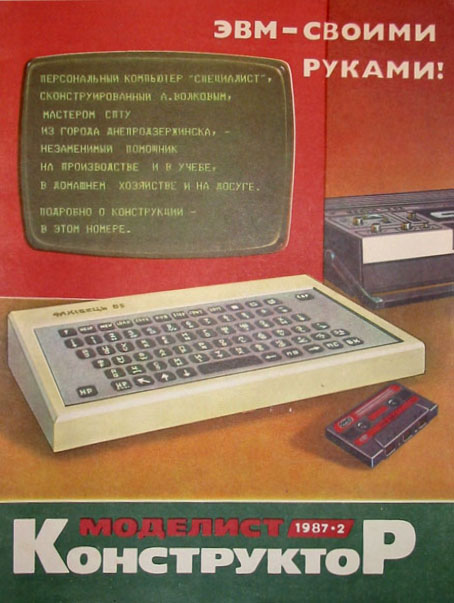

Как раз к тому времени появились светодиоды, стала доступной цифровая элементная база, например микросхемы 155 и 555 серий. Для радиолюбителей это был прорыв в новый неизведанный мир цифровой техники. На базе этих микросхем сразу стали появляться различные логические устройства: переключатели елочных гирлянд, цветомузыки, самодельные электронные часы. Настала новая эра – цифровая. И создание первых отечественных персональных компьютеров начиналось именно с любительских публикаций в журнале Радио. С сентября 1982 года журнал начинает печатать статьи об архитектуре микропроцессоров и принципах построения устройств на их базе под общим заголовком Радиолюбителю о микропроцессорах и микро-ЭВМ. Для фанатов-радиолюбителей, которые до этого видели и знали лишь об огромных ламповых машинах с их гудящими системами вентиляции, это было, как сказка.

МИКРО-80

Принципиальная схема первого советского любительского восьмиразрядного микрокомпьютера была опубликована в журнале Радио в 1983 году. МИКРО-80 был спроектирован на основе микропроцессора КР580ИК80А. Подключался к обычному телевизору и бытовому магнитофону. Богдан Пенюк вспоминает, что хоть и очень заинтересовался этим микрокомпьютером, но так его и не собрал. Первый советский радиолюбительский ПК был очень сложен как в изготовлении, так и в настройке. Схема была очень громоздкой – состояла из нескольких плат и более чем 200 дефицитных микросхем, достать которые было еще труднее, чем спаять и настроить персоналку.

Схема "Микро-80".

Напечатано в журнале "Радио" (см. приложение).

Однако, как сказал один из радиолюбителей, первая ЭВМ – как первая любовь. В сети можно найти его МИКРО-80 на 12 (!) платах, и эта машина работала! Но таких счастливчиков было немного. Поэтому в редакцию поступали тысячи писем с просьбой упростить схему, сделать ее более доступной рядовым любителям.

РАДИО 86РК И ДРУГИЕ

Через три года Радио дарит читателям схему компьютера Радио 86РК. По прежнему восьмибитный, он также подключался к телевизору и магнитофону, но состоял уже не из 200 а всего из… 29 микросхем! Причем, реально доступных советским радиолюбителям. Теперь его действительно мог собрать любой желающий. Сергей Коженевский хорошо помнит, как уже, будучи офицером на боевом корабле, в плавании паял его. Как сверлил дырки в текстолите, переходы с одной стороны на другую запаивал проволочками. Этим занимались десятки тысяч радиолюбителей. При желании микропроцессорный комплект серии КР580 — набор микросхем, аналогичных набору микросхем Intel 82xx, можно было реально купить на радиорынке и, потратив энное количество вечеров, стать счастливым обладателем собственного персонального компьютера. Его успех был настолько ошеломляющим, что появилось с десяток клонов Радио 86 РК. Некоторые из них даже выпускались серийно.

Например, с 1987 года компьютер Микроша производился московским Лианозовским электромеханическим заводом. Он был, лишь частично программно совместим со старшим братом – Радио 86РК. Например, внутренние устройства имели другие адреса, но зато изменилась скорость ввода-вывода информации с магнитофона, был добавлен кириллический шрифт с прописными и строчными буквами.

Другие примеры: в Рязани выпускали Партнер 01.01, в Орле – Спектр-001, в Тульской области – Апогей БК-01. Сразу несколько заводов – в Ульяновске, Чебоксарах и Козьмодемьянске производили наборы для самостоятельной сборки клона Радио 86РК – Электроника КР-01/02/03/04. Близилась эпоха великого ZX SPEKTRUM.

ЭЛЕКТРОНМАШ

В то же время не стояла на месте и компьютерная промышленность. Да, ей было не до забот простых любителей. Но сегодня, поднимаясь с информационных колен, мы должны разобраться в том, что на самом деле происходило в нашей бывшей общей стране в целом и что в Украине в частности. Почему пока радиолюбители постепенно подбирались к персональным компьютерам, электронная промышленность наоборот начинала отставать? Или она не отставала и все это лишь пропаганда? Вот в чем вопрос! Ведь еще в 1989 году за границей признавали, что наши средства микроэлектроники по своим качественным показателям приближаются к аналогичным западным изделиям.

В своей книге Очерки по истории компьютерной науки и техники известный ученый в области проектирования и применения цифровых управляющих машин Борис Николаевич Малиновский абсолютно аргументировано пишет, что предприятия Украины обеспечивали значительную часть потребления отечественной приборостроительной и другой отраслей промышленности в микроэлектронике. В этой сфере работала значительная часть городского населения Украины. Так почему же сегодня новое поколение украинцев ничего не знает о нашей электронной промышленности и былой славе? Складывается впечатление, или его так специально многие годы складывают, что мы всегда были отстающими. И нам просто нечем гордиться.

И тут нельзя не вспомнить об Электронмаше. Сегодня это название ничего не скажет новому поколению украинцев. Сиротливо сереет вдоль окружной дороги пустынная проходная, когда-то престижного предприятия. Рядом с ней – огромный гипермаркет с очень известным названием. А ведь когда-то это был всего лишь один из цехов могучего Электронмаша…

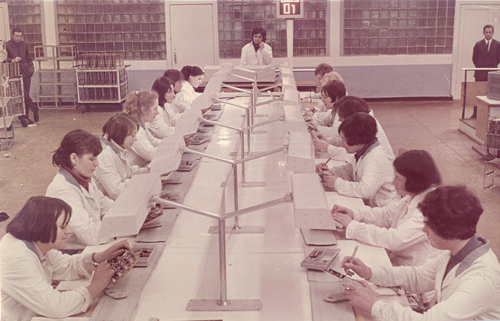

То время очень хорошо помнит Станислав Сергеевич Забара. Он проработал в НПО Электронмаш двадцать лет. Был начальником Специального конструкторского бюро, заместителем директора Института периферийного оборудования по научной работе, и, наконец, заместителем генерального директора. В его глазах я вижу гордость за былую славу предприятия. По его словам, только в Киеве, без учета филиалов в Одессе, Лубнах и Виннице, работало около 12 тысяч человек! Попасть на Электронмаш считалось редкой удачей. Тут хорошо платили, а главное – не просто охотно брали молодых специалистов, а быстро продвигали их по карьерной лестнице. Те, кто хорошо показал себя в работе, буквально через несколько лет занимали значительные должности. Руководили направлениями, лабораториями, цехами…

Источники называют различные даты создания научно-производственного объединения. Официально оно было создано в 1972 году, когда Киевский завод вычислительных и управляющих машин, (ранее – завод Радиоприбор) официально переименовали в НПО Электронмаш. Но сами сотрудники отсчитывают начало истории родного предприятия с 1960 года, когда на киевском заводе Радиоприбор впервые началось производство вычислительных машин.

Тогда была поставлена непростая, но масштабная задача – выпуск управляющих ЭВМ для автоматизации производства, технологических процессов и инженерной деятельности, разработка новых периферийных устройств для обслуживания объектов автоматизации. Все это были абсолютно новые задачи, которые нужно было как можно скорее воплотить, как говорят в железе.

Насколько это удалось можно судить только сегодня, когда информация по многим работам открыта. Чего стоит, например, лунный проект, так называемая тема Вихрь. В 1965 году специально для КБ Главного конструктора космических систем была модернизирована управляющая машина широкого назначения ДНЕПР. Специалисты завода разработали и оперативно изготовили устройства связи между ЭВМ и датчиками испытательного стенда маршевых двигателей космических кораблей. Благодаря автоматизации процесса испытаний ракетных двигателей, существенно сократились сроки подготовки полёта ракет на Луну. Наши корабли успели первыми полететь на Луну, сфотографировать ее обратную сторону, приземлиться на спутнике Земли.

Впоследствии коллектив решал много задач более прозаических, земных. В основном – автоматизация производства. От металлургических комбинатов до производств высокоточной механики и электроники. Разрабатывал и выпускал множество периферийных устройств – накопителей на магнитных дисках и лентах, экранных пультов, сейсмодатчиков, графопостроителей. Гордость электронмашевцев и комплекс диагностического контроля сложных блоков электронной аппаратуры КОДИАК, и конечно же выпуск машин семейства СМ ЭВМ, которые не просто завоевывали международные награды, но и успешно работали даже в самых тяжелых промышленных и природных условиях, например на дрейфующей станции Северный полюс-28.

Впрочем, Электронмаш не был единственным объединением, которое выпускало компьютеры. Но его уникальность заключалась как раз в том, что он производил не узкоспециализированные машины для промышленности, а универсальные – малые ЭВМ, которые успешно использовали для решения самых различных задач…

От автора

В те времена, о которых пишу, я был мальчишкой, который, как многие увлеченные дети советского времени, спаял свой первый простенький радиоприемник и отчаянно замахнулся на усилитель. Я один или два раза бывал в зале ЭВМ одного из крупных предприятий родного Запорожья, и до сих пор помню это… чувство лампового величия! Люди, которые это чудо разрабатывали, производили, обслуживали, казались мне тогда просто небожителями.

Сегодня, как журналист, я встречаюсь со многими из них и понимаю – мои детские ощущения меня не обманывали. Это действительно ЛЮДИ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ. И я более чем уверен – об этих людях сегодня должны знать все. Хотя сами они очень, по советскому, скромны и мечтают, чтобы помнили о том, что было ими создано и, чтобы когда-нибудь, новое поколение попыталось возродить науку и производство.

Мне больно видеть, как в огромном цеху, где производились наши украинские компьютеры, сегодня продаются иностранные. А в другом цеху открывают торгово-развлекательный центр… Поэтому я буду продолжать свой рассказ. Может не совсем "по инженерному" грамотный. Все-таки я не технарь, просто радиолюбитель, который когда-то вдыхал запах канифоли на кухне, и в восторге нажимал клавиши Спектрума, собранный более башковитым товарищем.

Мне есть о чем рассказывать. Например, о компьютере, который назвали именем его создателя – трехплатник Роля, и который даже управлял отображением информации на Центральном командном пункте ПВО. Про киевский аналог процессора Интел 8080, который оказался лучше и дешевле заокеанского оригинала. О генеральном конструкторе Киевского НПО Кристалл Альфреде Кобелинском, которого чуть не посадили в тюрьму за то, что бросил вызов московской компьютерной мафии. И, конечно, о ZX SPECTRUM – точке встречи в цифровом времени и пространстве рядовых радиолюбителей и серьезных ученых. Точке рождения нового поколения. Поколения Синклера.