Пророки и Отечество. Часть 1

автор книги: Ян Иванишин

То, что мы не знаем своей истории, конечно, не совсем наша вина. Слишком многое в советские времена было под грифом Секретно. Особенно то, что касалось электроники и что мы сегодня называем емкой фразой Информационные технологии. Все передовые разработки тогда предназначались для оборонки, соответственно и технологии, и люди, которые их разрабатывали всегда были в тени.

Сегодня, вместе с Сергеем Коженевским - энтузиастом возрождения памяти о людях и технологиях того, незнакомого украинцам времени, мы откроем еще несколько страниц, еще вчера тщательно охраняемых от посторонних глаз. Мы побывали вгостях у уникального человека - старшего товарища Сергея Романовича, с которым он вместе служил в КВИРТУ ПВО.

Знакомтесь - Игорь Коряков, полковник запаса, заслуженный деятель науки и техники. Он не просто выдающийся военный инженер - электронщик. Игорь Витальевич принадлежит к высшей касте разработчиков самой секретной техники для военной и правительственной связи. Он криптограф. А в советское время он был вкурсе самых передовых разработок, работал с лучшими умами того времени.

Как и каждый Человек с большой буквы, Игорь Витальевич неохотно говорит о себе и о собственных достижениях. Поэтому, не смотря на наши просьбы, начинает рассказ о человеке, которого сам боготворит. Об Альфреде Витольевиче Кобылинском.

Вызов московской электронной мафии

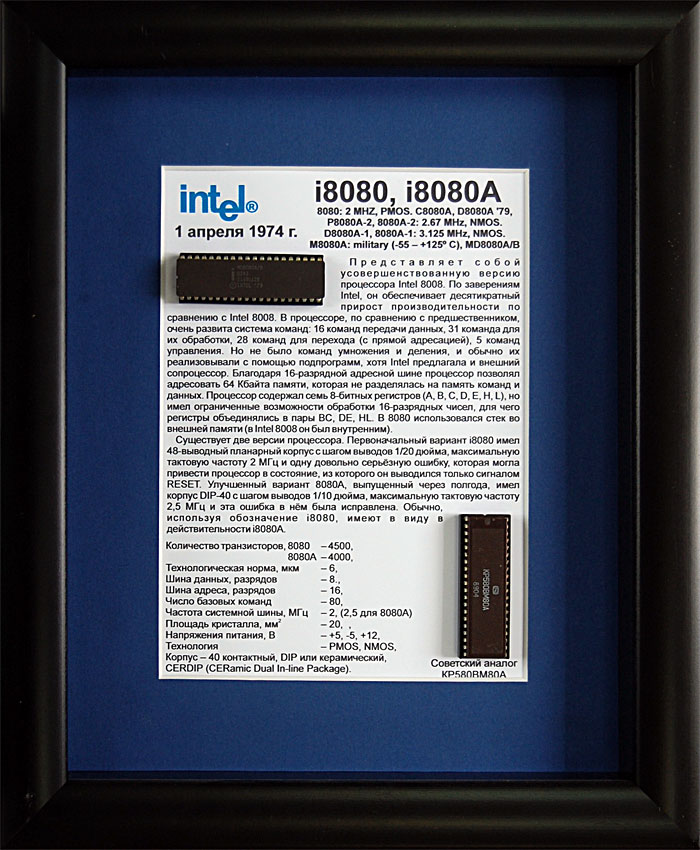

КОРЯКОВ: Я считаю, если о ком и стоит говорить, так это о Кобылинском Альфреде Витольевиче. Обидно, что эта фамилия сегодня никому и ничего не говорит. А ведь именно этот, одержимый компьютерами ученый и производственник, главный конструктор Киевского завода Кристалл, посмел бросить вызов московской электронной мафии, которая в советские времена диктовала кому и что нужно делать. Если кто помнит, в семидесятых годах Москва давила на 16-ти разрядные машины. Компьютеры ДВК и всякая другая муть. А он решился на свой страх и риск разобраться с микропроцессорами и произвести аналог 80-го INTELовского процессора.

КОЖЕНЕВСКИЙ: Тот самый INTEL8080, с которого началось производство персональных компьютеров. Его архитектура заложена внутри процессоров каждой персоналки.

КОРЯКОВ: Именно так. Это был очень изящный процессор. Он был логически минимальным и рос от 04-го и 08-го (Intel) - доведенных до безумия процессоров калькуляторов и кассовых аппаратов. Он был 8-разрядным развитием этих предельно простых процессоров, но мощность его была не хуже, чем у любых других в то время.

Процессоры Intel 4004 (сверху) и Intel 8008 (снизу).

Эксопнаты музея истории вычислительной техники ЕПОС.

Нажмите на картинку, чтобы ее увеличить.

Альфред Витольевич Кобылинский с сотрудниками проанализировали всю информацию из открытой печати - какие в нем находятся регистры и так далее, и решили сделать реинжиниринг.

КОЖЕНЕВСКИЙ: Впоследствии на западе писали, что в Советском Союзе потратили очень большие деньги на копирование этого процессора. Якобы советские инженеры снимали с INTELовского процессора слой за слоем и детально исследовали, повторяли. На самом деле то, что сделала команда Кобылинского, выглядело просто нереально и даже смешно, если бы не было настолько гениально.

КОРЯКОВ: Они просто раскололи (вдоль) корпус, взяли микроскоп с фотоаппаратом, и сделали 36 снимков разных секторов кристалла. Подбирали освещение кристалла под таким углом, чтобы было видно, где легирование плюсовое, где минусовое, где затвор, а где проводящий алюминий. Затем проявленную пленку просто зарядили в детский фильмоскоп и проецировали изображение на большой кусок миллиметровки так, чтобы 5 микронов на пленке соответствовали пяти сантиметрам на экране. И дальше просто обводили каждый кадр цветными карандашами. Красным - легированную р- область. Синим - легированную n- область. А зеленым - металлизацию. Затем просто склеили из обрисованных кадров большую бумажную простыню и передали ее моделистам. У них на ЭВМ БЕСМ6 - были созданы мощные системы моделирования. На этой ЭВМ они пересчитали режимы работы всех транзисторов и спроектировали процессор по отечественной топологической норме!

Процессор Intel 8080 и его советский аналог - КР580ВМ80А.

Эксопонат музея истории вычислительной техники ЕПОС.

Нажмите на картинку, чтобы ее увеличить.

При этом, вот что происходило. Во время моделирования на БЕСМ6 - они определили, что несколько транзисторов работают не просто неправильно, а близко к режиму перегрузки. Они эту недоработку исправили, вывели транзисторы на нормальный режим, а первый экземпляр процессора у них сразу заработал!

Они и питание процессора изменили и тактовую частоту. У них процессор работал пять плюс пять и с нулевой подложкой. Короче получили результат лучший, чем у INTEL. Было видно, что американцы торопились с выпуском этого процессора, поэтому у них и оставались недоделки. А наши их устранили.

В итоге, киевский кристалл процессора получился больше по размерам, чем исходный, но зато значительно дешевле. Американцы делали свой процессор на технологическом пределе того времени. А украинцы сделали на том, что было доступно. Главное – что это был функциональный аналог американского процессора, а не топографический. Тот есть он был не содран один к одному, а переосмыслен и по-новому спроектирован. Поэтому и оказался со всех сторон очень удачным.

Империя наносит ответный удар

КОРЯКОВ: По законам жанра, как только Кобылинским был достигнут успех, над ним сразу начинают сгущаться тучи и подниматься всякая муть. Его неожиданно обвиняют в растрате государственных средств в особо крупных размерах. Как вы понимаете, он делал все это по своей инициативе, а это - против плана Министерства электронной промышленности. Его реально хотели посадить в тюрьму, и этот гениальный человек был вынужден собирать большое количество оправдательных документов. Он затратил на это очень большие силы. Конструктора спасло то, что новость об его успехе стала достоянием мировой общественности.

КОЖЕНЕВСКИЙ: На западе считали, что в СССР слизали процессор. Но, стоит отдать им должное, честно признавали, что советский аналог был серьёзно доработан. Фактически, признавалось, что это было не копирование, а действительно реинжиниринг.

КОРЯКОВ: Да, за рубежом так и говорили, что Советам не откажешь в том, что … и начинают перечислять. У INTEL такой недостаток, а тут он устранен, и такой недостаток устранен, и такой. Диапазон питания лучше. Сделан процессор по более дешевой технологии и доступным топологическим нормам. И при этом хорошо, что стали делать 2-54 базу. У американцев ножки процессора были чуть шире, чем у нас. Мы же перешли на международный стандарт и стали производить эти процессоры в пластиковых корпусах. Их тут же стала активно покупать западная Европа, ведь наш процессор получился не просто лучше, но и дешевле. Его хорошо покупали и платили за чипы золотом. И уже к 80-му году на заводе Кристалл даже появилась мраморная доска, на которой золотыми буквами было написано, что благодаря А.В.Кобылинскому предприятие имеет валютный доход. Тогда 98 процентов валюты приносила заводу именно 580-я серия чипов - улучшенных аналогов INTEL. И, конечно же, Альфред Кобылинский был уже оправдан и в тюрьму его уже никто не собирался садить. Президиум АН УССР в 1983 году даже наградил Кобылинского премией имени Лебедева. А вот г.Зеленоград, компьютерная столица СССР, к тому времени не продавал ничего. Они брезговали украинскими разработками, поэтому только покупали чипы. Поэтому 580-ю серию микросхем производил исключительно Киевский завод Кристалл.

КОЖЕНЕВСКИЙ: Я знаю, что именно под руководством Кобылинского были разработаны и производились три десятка БИС, которые были и восьмиразрядные, и шестнадцати. А также и монокристалки, разработки которых были первыми в нашей стране.

КОРЯКОВ: Именно так. К сожалению, монокристалка – это последнее, что успел сделать Кобелинский. Эта 51-я серия БИС - фантастическое изделие, потому что ее архитектура сейчас живет в каждом телевизоре, в каждом холодильнике. Не спорю, вначале это тоже была разработка инженеров INTEL, они всегда были передовые. Но и у нас были хорошие технологии и талантливые инженеры. Мы не тупо копировали, а делали функциональные аналоги. И сегодня понятно, что если бы не разработки Кобылинского, то отставание СССР в информационной сфере было бы еще большим, чем то, к которому мы пришли, благодаря непродуманным решениям Московского министерства.

К сожалению, травля гениального конструктора не прошла даром. У него и так были проблемы со здоровьем – говорили, что он участвовал в испытании первой атомной бомбы. В итоге к девяностым годам он уже очень сильно болел и даже не мог ходить. Друзья повезли его лечиться за границу, а дальше информации о нем у меня нет.

Засланный казачок

КОЖЕНЕВСКИЙ: Игорь, расскажи хотя бы, как ты познакомился с ним, как и где вы пересеклись?

КОРЯКОВ: Это было в середине семидесятых, когда я был начинающим старшим лейтенантом, который мечтал удивить всех и сделать свой собственный процессор на обычной рассыпухе. И чтобы он был максимально простым и миниатюрным. Я даже придумал уникальное название - микропроцессор (смеется). А потом как-то открыл журнал Электроника, а там таких процессоров полно. Хорошо, хоть не сказал кому, на смех бы подняли.

Майор Коряков в научной лаборатории с дипломниками, развивающие турбо-систему на 80-м процессоре (1981 г). В дополнение к печатающей машине CONSUL сделан видео-контроллер для вывода текста на телевизор.

На фото (слева направо): Игорь Коряков, Ференц Мерньо и Александр Ломакин.

Вот как раз в то время я и познакомился с Альфредом Кобылинским. Познакомился очень просто. Дело в том, что НПО Кристалл и 8-я кафедра Киевского высшего инженерного радиотехнического училища, где я служил, активно взаимодействовали. Мы брали у них самые последние разработки - опытные микросхемы (гибридки) - и пробовали их применять на практике. Например, в имитаторе воздушной обстановки, который тогда делали болгары. Я бывал на Кристалле, стал вертеться возле Кобылинского и в наглую выпрашивать процессор. Он в конце концов говорит - ладно, я тебе его дам, но только если докажешь мне, что он тебе действительно нужен и покажешь, куда его планируешь вставить.

Я разобрался во всем, понял что и как нужно строить, и смакетировал генератор тактовой частоты. Принес, показал. Он говорит - ладно, убедил. Так у меня появился первый настоящий 580-й процессор. Этот момент я помню как сейчас - это был 1976 год.

А еще я ему притащил самодельный фото-считыватель. В то время этот прибор был очень дорогой. В нем была оптика, какие-то призмы. А я сделал его сам на инфракрасных фотодиодах. Собрал в спичечной коробке. Этот приборчик считывал перфоленту, сначала ее можно было протягивать вручную. А дальше этот считыватель я приспособил к катушечному магнитофону Электроника 100. Он как увидел все это богатство, так сразу у меня и отобрал. Я, говорит, своим кегебистам его отдам - ключи вводить, вместо чехословацкой аппаратуры для ввода перфолент, которая стоила дурных денег. Вот как забрал, так и не вернул. А вместо этого говорит – что это ты ходишь в военной форме, иди ко мне, будешь тут работать. Мне нужны ребята с хитринкой. - Естественно, я отказался, и наверное поэтому он потом думал, что я засланный казачок, что я его контролирую. Даже при мне вызывал подчиненных и драл их по разным поводам. Показывал, что хорошо работает. Я ему несколько раз говорил, мол, Альфред Витольевич, прекратите эту фигню. Меня интересуют микропроцессоры, а не то, кто и как из ваших ребят работает.

Сумасшедшие профессора цифровой техники Вадим Ермилов, Игорь Коряков, Ярослав Кисилевский и Ольга Шалейко

Вместо фото считывателя он подарил мне абсолютно уникальную для нас на то время вещь - учебный компьютер на микропроцессоре производства Hewlett Packard. Для 1978 года это была фантастика. Там были клавиши, переключатели и толстая книжка с простейшими упражнениями. Например, набираешь программку светофора - она там трик-трик прыгает. Красный, желтый, зеленый. В то время программирование было сильно интеллектуальным. А тут все было упрощенно и понятно для инженера.

Я передрал все методики и сделал для кафедры аналог этой учебной машинки именно на 80-м процессоре. Моя самоделка, правда, была побольше размерами, но помещалась в дипломат. Этот учебный ПК хорошо помогал в учебном процессе в плане освоения микропроцессорной техники. Такой вот интересный момент.

Так что наш советский процессор был не хуже американского. И, еще раз повторюсь, он был именно функциональным аналогом, а не топологическим. Не содран один к одному, как это сделали с 86-м процессором и с 88-м. Их реально сдирали. В противовес тому, что сделал в свое время Альфред Кобылинский. И за что проголосовала деньгами вся Европа.

В следующей части повествования о том, чем отличались советская и американская школы конструирования и программирования. И почему лучшее - не всегда враг хорошего, и как небольшая группа военных инженеров - энтузиастов информационных технологий, смогла укрепить обороноспособность целой страны.

В этой части продолжение беседы с Игорем Коряковым и Сергеем Коженевским. Людьми, которые помнят, как все было на самом деле. В этой части речь пойдет о начале микрокомпьютерной революции, разработках, протрясших всю страну, а также борьбе советской и американской инженерных школ.

Есть у революции начало…

КОРЯКОВ: Получилось так, что на процессоре Кобелинского поднялась масса разработок. Стало легко построить компьютер. Ближайший по функционированию маленький компьютер занимал пол-стола. И был высотой полтора метра - его два человека не могли унести. А получилось, что можно сделать персоналку в виде маленького блочка. Подсоединяешь к нему перфоратор и фотосчитыватель, загружаешь в него ассемблер, редактор текста, ставишь машинку пишущую, типа Консул, покупной монитор от большой ЭВМ - и работаешь. Можно писать программы, можно автоматизировать различные процессы. Для промышленности это была просто информационная революция. При этом Королёвцы сделали свою машину, как базу для измерительных комплексов. Квантовцы - свою как спецвычислители для бортовых систем. Кристалл тоже сделал несколько своих машин. Причем, они тут же эту новую компьютерную технологию внедряют для тестового производственного оборудования.

КОЖЕНЕВСКИЙ: Как правило, все коллективы инженеров-компьютерщиков всё делали для своих задач. Таких предприятий, которые пытались применить процессор Кобылинского, было несколько десятков. Тем более, что зарубежный опыт показывал - встраивание в прибор микропроцессора дает отличный результат. Например, именно тогда появились разработки Харьковского Протона, которые встраивали этот процессор, как управляющий элемент, в радиоприемники. Одним словом начало появляться всевозможное оборудование на микропроцессорах.

КОРЯКОВ: Такое оборудование стало производиться и для военного применения. В это время в КВИРТУ Александр Владимирович Миленький делал спецвычислители для пассивных локаторов. Он был моим руководителем в лаборатории и проектировал их в виде сумматоров - умножителей на рассыпухе. Мы построили такой спецвычислитель, но не смогли его запустить. Он работал виртуально в гениальной голове руководителя, но в железе - никак не хотели. И не было средств тестирования и диагностики, чтобы понять, почему. Поэтому, как только я получил от Кобылинского в руки процессор, тут же спроектировал и сделал прибор, который должен был заставить детище Александра Владимировича работать. За два месяца написали программу - и все стало на свои места. Там был Консул в качестве устройства вывода, магнитофон для хранения программ и данных. И внешнее устройство сопряжения с приемником, который регистрировал сигналы, вводимые в компьютер для обработки. Именно после этой работы меня оставили служить в КВИРТУ, и я получил должность инженера Первой научно - исследовательской лаборатории, сокращенно НИЛ-1.

КОЖЕНЕВСКИЙ: Вообще-то я знаю, что сначала Игорь Витальевич пробовал поступать в адъюнктуру в городе Владимир. Но на вступительных экзаменах ему поставили оценку 3 по… научному коммунизму. Как он рассказывал, на самом деле должны были даже 2 поставить (смеется). Я тоже эту науку не любил. Наверное, как и многие другие инженеры. Короче, с такими политическими знаниями старший лейтенант Кряков в академию не поступил. И, слава Богу, потому, что в НИЛе КВИРТУ как раз освободилась должность, на которую его взяли без лишних разговоров о Марксизме и Ленинизме. Ведь Игорь Витальевич и на прежнем месте службы зарекомендовал себя как передовой и плодотворный инженер.

КОРЯКОВ: Училище я заканчивал в 1974-м. Мы тогда учились уже на более новых больших ЭВМ - МИНСК-22. Романтика этих машин тогда захватила всех нас, курсантов факультета Автоматизированных систем управления КВИРТУ ПВО. Особенно нашу группу алгоритмизации и программирования оперативно-тактических задач. В последствии всех наших ребят разобрали по научно-исследовательским институтам, практически все защитились.

ЭВМ МИНСК-22

КОЖЕНЕВСКИЙ: Выпускаемые КВИРТУ ПВО инженеры-лейтенанты обеспечили наивысший уровень боеготовности армии на то время. Они привезли с собой отличные знания и энтузиазм. Но, реально, вскоре оказались ненужными стране. Только сегодня, когда вспоминаешь то время, можешь оценить масштабы перемен в информационных технологиях. И потерю для государства светлых голов, которых с радостью приглашали за границу разрабатывать технику, которую мы же потом и покупали за валюту. Как тут не вспомнить снова Юрия Роля, который сегодня работает в Hewlett Packard.

КОРЯКОВ: Я очень хорошо его помню. В то время, когда я познакомился с Кобелинским, он делал у них на Кристалле тестовое оборудование на их процессорах 80-й серии. Ну и конечно, нельзя не вспомнить и Ярослава Кисилевского, котрый уже после распада Союза трагически погиб в автокатастрофе. В его группе программистов, например, разрабатывали программы для подсчета крашеных клеток под микроскопом. Много было прикладных направлений. Он активно работал в направлении использования компьютеров для обработки видео.

КОЖЕНЕВСКИЙ: В то время на такое оборудование был огромный спрос у различных заводов. Например, надо сделать стоп-кадр процессов плавки, которые происходят в доменной печи. Туда ведь не залезешь с фотоаппаратом. Для многих сложных технологических процессов требовался так называемый стоп-кадр. Это изображение выборочного кадра из телевизионного сигнала.

КОРЯКОВ: Да, сейчас это сущая ерунда. А тогда такая задача была просто не решаемой. Как сделать стоп-кадр с телевизионного сигнала? У телевизора через-строчная разверстка, самого изображения нет физически - оно формируется только на экране ЭЛТ. ЭЛТ трубка рисует через раз какую-то ерунду. Но они справились, научились вводить телевизионные изображение в компьютер, запоминая его.

КОЖЕНЕВСКИЙ: В начале 90-х Ярослав Кисилевский и Александр Костюкевич открыли свою фирму и назвали её именем своего первого видеоадаптера - ЕВА. Киселевский и его товарищи делали собственные видеоадаптеры, продавали первые отечественные титровальные компьютеры для телевидения. Но вскоре сдались. Поняли, что время самодельщины закончилось. Никакой, даже самый гениальный инженер не может конкурировать в разработке вычислительной техники для массового применения с западными корпорациями, которые вкладывают в разработки миллиарды. Остались только ниши, в которых можно развиваться, только имея свои ноу хау, как это сделал в свое время ЕПОС. Это системная интеграция, восстановление и уничтожение информации, расследование компьютерных происшествий.

КОРЯКОВ: Или Криптон, где я работал после увольнения со службы. Там мы занялись разработкой и внедрением отечественных систем шифрования. Действительно, конкурировать с массовым производством компьютеров развитых стран нереально. Но там, где мы брались за решение конкретных задач, мы всегда были лучшими.

Коженевский С. Р., Кисилевский Я., Костюкевич А. В. на первой компьютерной выставке

Чтобы вся страна ахнула!

КОРЯКОВ: Вот, например, расскажу о Владимире Евсеевиче Третьякове. Он фанатично хотел забацать что-то такое, чтоб вся страна ахнула. Был у него друг, который в свое время занимался кадрами в главном штабе ПВО. Поэтому мог себе позволить, как говориться, открывать ногами двери в кабинеты многих начальников. Вы же понимаете, что кадровики знают всех и вся. Так вот, им удалось на базе КВИРТУ открыть лабораторию, которую назвали НИЛ-4. Они решили создавать автоматизированные средства радиоразведки. Не радиотехнической, а именно радио. Взяли за базу приемник Р-399 и решили назвать свои творения роботами для разведки. Взяли себе в помощь двух талантливых хлопцев. Не помню их имен, но все называли их Бомж и Алексеич.

Да. Так вот, в то время мы как раз начали делать макеты, которые демонстрировали потенциальные возможности компьютерных систем на базе ПК, которые разрабатывал Юрий Роль. Речь шла о защищенной передаче информации при помощи рядов Тейлора.

А второе направление, это, собственно, роботы для автоматизации радиоразведки. Короче, мы схватились за такие задачи, которые решала аппаратура ЭЛИПС, находившаяся в то время на вооружении Главного разведывательного управления Генерального штаба (ГРУ ГШ). Речь шла, ни много ни мало, об управлении ядерными складами.

Приемник Р-399

КОЖЕНЕВСКИЙ: Эта аппаратура находилась на советских спутниках, их тогда всего три висело. И стояли огромные сложнейшие комплексы, которые принимали сигналы на земле.

КОРЯКОВ: А у нас весь комплекс - это компьютер с дисплейчиком, как телевизор, и антенна, которую сделал Игорь Никитич. Она представляла из себя лист кровельной жести метр на метр и спираль. И мы, представьте, успешно решили вопрос приема и обработки сигналов.

КОЖЕНЕВСКИЙ: И, как полагается, вашу лабораторию тут же начали закрывать.

КОРЯКОВ: А как же? Несколько раз к нам приезжали. Последний раз приехал целый генерал. Говорит - даю 15 минут на доклад и мы вас закрываем. Нас спас невероятный пиарный талант Третьякова. На скептический вопрос о том, что у нас сделано, проверяющий с открытым ртом прослушал полуторачасовую лекцию, после которой просто рыдал! Оказывается, он даже не знал, что Родина в опасности. И кроме специалистов НИЛ-4 спасти Отечество некому.

Святая святых

КОРЯКОВ: После этой эпохальной проверки, нас вызвали в святая святых - ГРУ ГШ. В основное здание. На его крыше мы и продемонстрировали возможности нашей системы. Разместили нашу самодельную антенну, подключили компьютер и начали делать то, за что в ГРУ отвечали огромные комплексы. Поначалу даже никто не верил. Приходили разные ответственные товарищи и удивлялись. Они просто не могли даже себе представить, что такое возможно.

КОЖЕНЕВСКИЙ: Приехали в Москву провинциалы из Украины и перевернули все с ног на голову (смеется).

КОРЯКОВ: Да. Наконец пришел и сам основатель советской радиолокации. Послушал, посмотрел, и мгновенно понял потенциал нашей разработки. Спокойно спросил кто мы и откуда. И ушел. Но после этого началась такая бурная деятельность, какая нам и не снилась. Открываются опытно-конструкторские работы всего-навсего на 17 с половиной миллионов рублей. А на те времена это было побольше, чем 17 с половиной миллионов долларов! Это была не просто победа. Это был исключительный, феноменальный результат. Именно с того момента небольшой лаборатории военного училища начало оказывать полную поддержку ГРУ ГШ. С НИЛ-4 начали работать все основные предприятия отрасли - Нии автоматики, Квант, Киевприлад.

Нам было поставлено задание - сделать три образца комплексов по спутниковому перехвату. Три стойки, которые могли бы работать по трем спутникам. Принимать все каналы и регистрировать их для дальнейшей обработки.

Мы справились. В 1991-м году ОКР закончился, и все эти комплексы у нас просто отобрали. Все исчезло в московском направлении. В том числе и разработки 86н6 и 86н7 - комплексы радиоразведки КВ и УКВ диапазонов радиосвязи.

КОЖЕНЕВСКИЙ: В их основе лежал приемник Р-339 и компьютер, который управлял обработкой сигнала. Приемник осуществлял все виды демодуляции, которые на тот момент существовали, а при помощи компьютера можно было быстро изменять настройки и управлять поиском и обработкой.

Нужно пояснить, что в мире были две самые сильные школы криптотехники - советская и американская. Так вот. Вся советская техника и программное обеспечение разрабатывались только в узкой зоне вокруг Москвы. А здесь, просто получилось какое-то недоразумение. Криптографические технологии фактически вышли на сторону. И это в последствии дало Украине задел для разработки собственных криптоалгоритмов, собственной криптотехники и математики.

КОРЯКОВ: Во все века все государства были крайне заинтересовано в сохранении своих секретов, и узнавании чужих. Фактически системы защиты информации - это основа безопасности страны. Так получилось, что из всех стран СНГ эти технологии сегодня есть только в России и в Украине. И они абсолютно уникальны. Построены на исключительно отечественных разработках.

Борьба школ

КОРЯКОВ: Я глубоко убежден в том, что существуют стили проектирования. В самом широком смысле слова. То есть, наши инженеры вообще идеологически отличаются от американских. Не в том, конечно, смысле, что они верят в какие-то другие идеалы. Просто мы проектируем принципиально иначе.

Вот, например, я беру американскую плату. На ней 200 микросхем. А я точно знаю, что могу спроектировать такую же по функционалу, только на 10 микросхемах! Как для меня, то они делают просто необъяснимые для разработчика вещи - невероятно все усложняют. Похоже, что просто берут кусок который был сделан раньше для чего-то, и приспосабливают к другому куску при помощи дополнительных микросхем.

КОЖЕНЕВСКИЙ: Это вполне объяснимо. Они получают громоздкую схему, зато тратят меньше средств на разработку.

КОРЯКОВ: Согласен. Но так происходит не только с железом. В системах программирования - тоже самое. Они максимально используют старые наработки. Советские принципы проектирования другие, и я тоже из придерживаюсь. Решаем ту задачу, которая поставлена. С чистого листа.

КОЖЕНЕВСКИЙ: Какая из этих двух школ эффективнее, трудно сказать. Это было соревнование, которого уже нет. Наша система проектирования постепенно исчезает.

КОРЯКОВ: Вот, например, когда я работал с советскими большими ЭВМ, и мне нужно было подсоединиться к аппаратуре связи, я просто брал дополнительный регистр и физически припаивал к нему два провода. Один - вход данных, другой - выход данных. И, представьте - на этом все! А в американской ЭВМ мне нужно бороться с мультиплексным каналом, писать программы для канального процессора. Я должен был его обмануть - сказать, что на самом деле это ввод - вывод для перфоленты. А он меня спрашивал - если это ввод перфоленты, почему у вас крышечка не закрыта? И так далее. Просто дикая борьба была. Для того, чтобы подключить аппаратуру связи, мне приходилось делать еще одну аппаратуру - промежуточную. Громоздкую и сложную. А в советской машине это решение было простым и быстро решаемым любым грамотным инженером. А у них нужно, чтобы все было стандартным, состыкованным друг с другом. И не дай Бог, открыта крышечка у перфоратора (смеется).

КОЖЕНЕВСКИЙ: Это, как если у американского троллейбуса не работает датчик двери, то он не тронется с места. А наш поедет, даже если у него части колеса не будет. Вот это и есть борьба школ…

Дух времени

КОЖЕНЕВСКИЙ: Для того, чтобы сегодня понять дух того времени, нужно обязательно сказать и о том, что происходило в умах. Как люди относились к тому, что происходило. Новая эпоха. Появление микросхем, журналы Радио, переходящие из рук в руки, множество людей, которые пытаются что-то сделать своими руками.

КОРЯКОВ: Это было горение. Вспомните - в 60-е годы каждый мечтал сделать приемничек. Позже - хороший усилитель мощности с достойными колонками. Это было настоящее народное течение. Я сам, когда был пацаном, просиживал много времени с паяльником в руках в радиокружке. У всех тогда было огромное желание сделать что-то самому. Получится - не получится? Затем мы выросли, а желание сделать что-то самому, осталось.

КОЖЕНЕВСКИЙ: Я помню, что ты всегда работал бесконечно долго. Практически не отрываясь. Неужели только так можно было что-то достичь? Почему у кого-то получилось многое, а кто-то так и застрял в жизни?

КОРЯКОВ: Я думаю, что эти свойства, отчасти, врожденные. Сколько себя помню, пытался решать какие-то задачи. Начиная с самого детства. Помню даже в детском саду - прячешься в раздевалочке, пока все на улицу выходят, и назад в комнату. А там такой большой деревянный конструктор. Арки, конусы, пирамиды - собираешь, конструируешь, пока тебе никто не мешает. А потом тебя находят и выпроваживают (смеется). В взрослой жизни точно также. Как какой-то тумблер переключается. Щелк, и человек начинает работать сутками. Я по себе знаю, что иногда просыпаюсь ночью и осознаю, что решаю задачи, которые не решил днем. Фактически - успех, это работа и днем и ночью.