Перевод колоссальной статьи из блога VGDensetsu, автор которой очень детально разобрал целый пласт истории японской игровой индустрии, связанный с работой художников и с теми трудностями, с которыми им приходилось сталкиваться в процессе создания игровой графики.

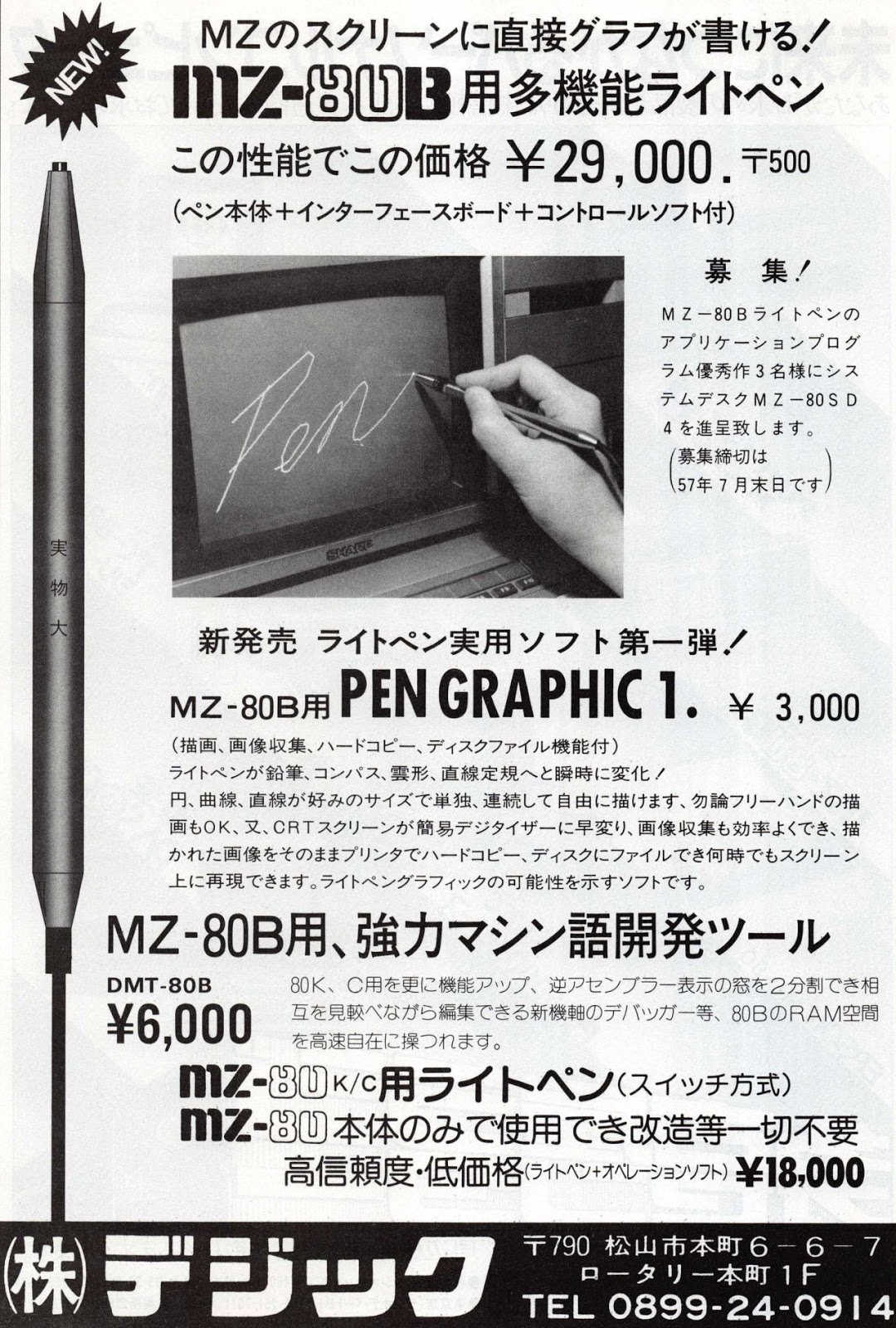

Амига, Deluxe Paint и манипулятор типа «мышь». С конца 1980-х и до начала 1990-х эти три инструмента составляли основу бесчисленных рабочих станций графических дизайнеров на Западе. Японской индустрии понадобились годы на то, чтобы перейти к использованию коммерческих движков вроде Unity и Unreal Engine, но до этого многие компании применяли для разработки движки собственного производства. Подобный «ручной» подход относился не только к движкам; в то время, когда многие западные компании при работе над играми для Мега Драйва использовали единый звуковой движок GEMS, японские разработчики зачастую писали его с чистого листа. С графическим дизайном дела обстояли аналогично: почти все японские компании следовали одной установке.

I. Проектирование графики на компьютере

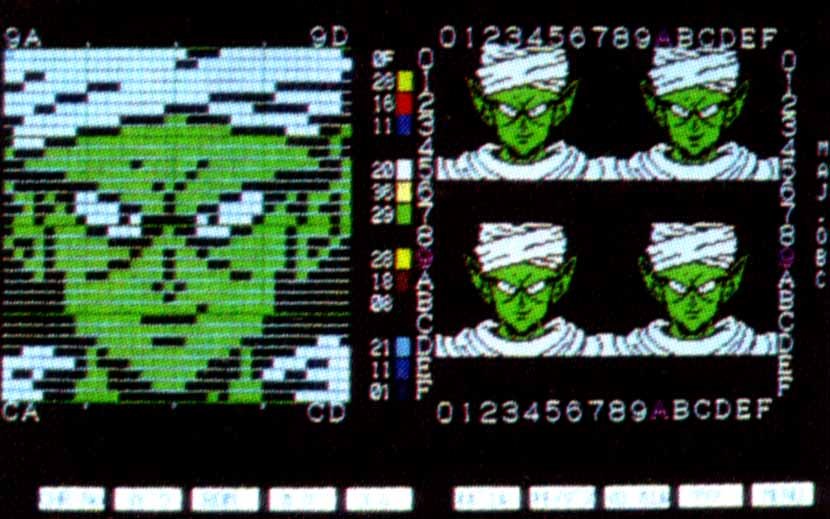

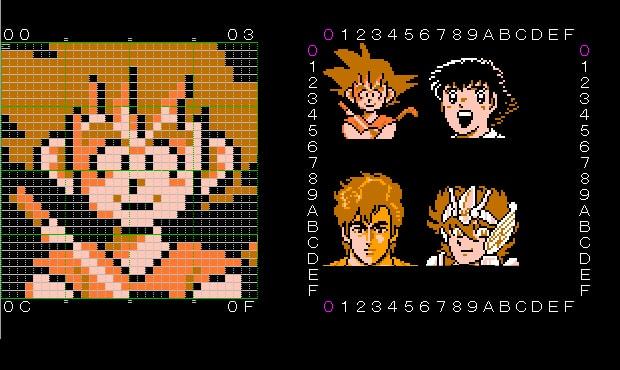

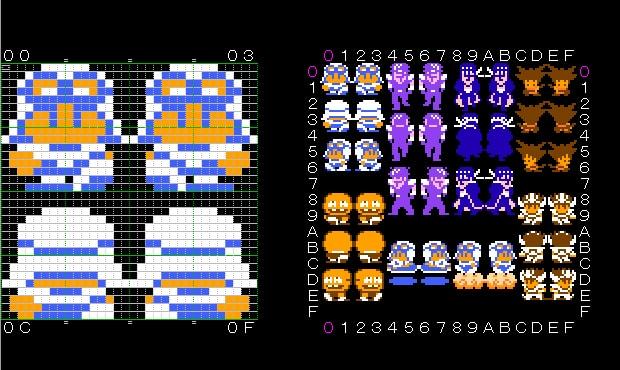

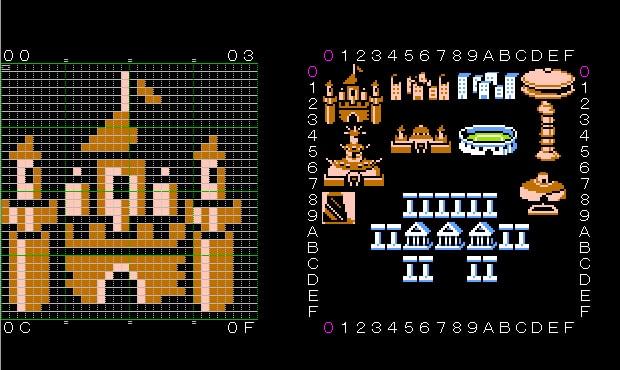

1) Шестнадцатеричная эра

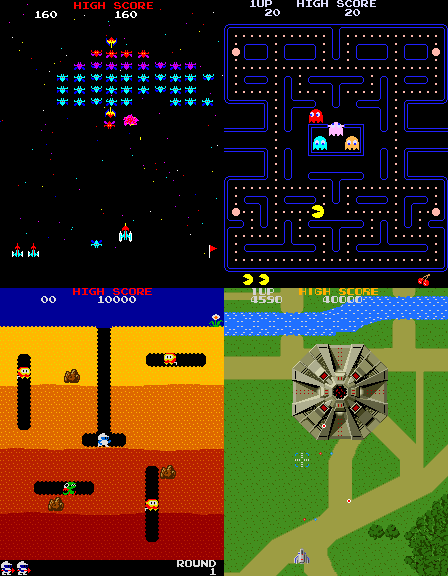

Когда персональные компьютеры только начали появляться на рынке в конце 1970-х, подавляющее большинство разработчиков являлось программистами, и выражалось это в том, что они также брали на себя полномочия композиторов и художников. Однако в поздних 1970-х некоторые компании начали нанимать дизайнеров и аниматоров для работы над игровой графикой, и в их обязанности часто входило создание логотипов и иллюстраций. Так было и с Хироси Оно, который с 1979 года создавал графику и логотипы для многих игр Namco: Galaxian, Mappy, Xevious, Pac-Man, Dig Dug и многих других.

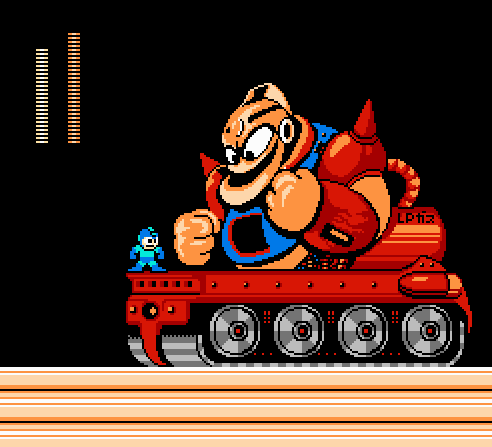

Часть игр, над которыми трудился Хироси Оно

Компьютеры тех лет проектировались так, что они де-факто предназначались для людей, разбирающихся в программировании и в математике. Ты мог рисовать с помощью компьютера, но сохранение изображения, выводимого на экран, было не без своих нюансов, из-за которых японская индустрия начала использовать графические редакторы лишь годы спустя.

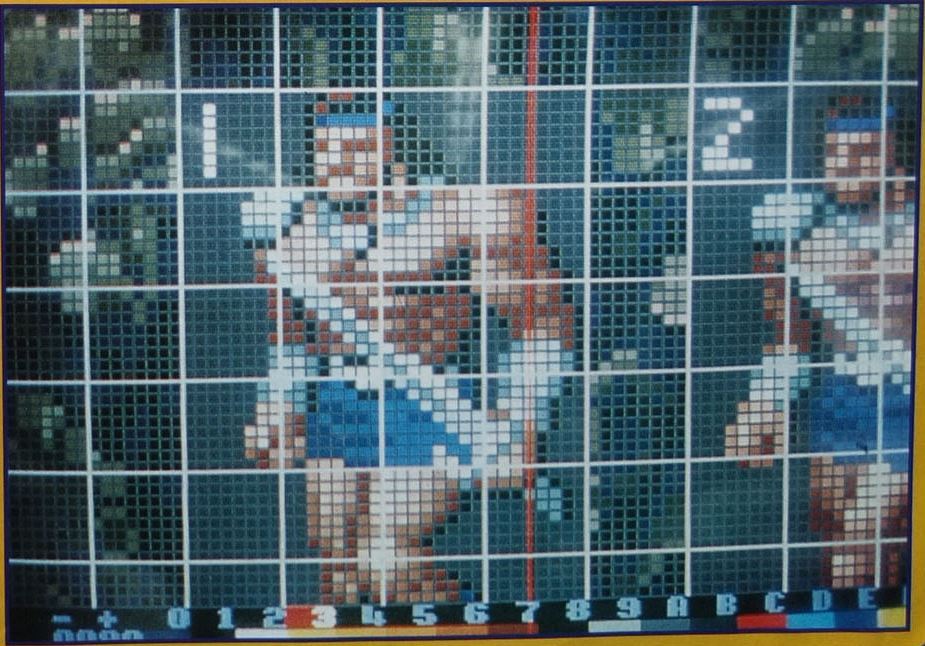

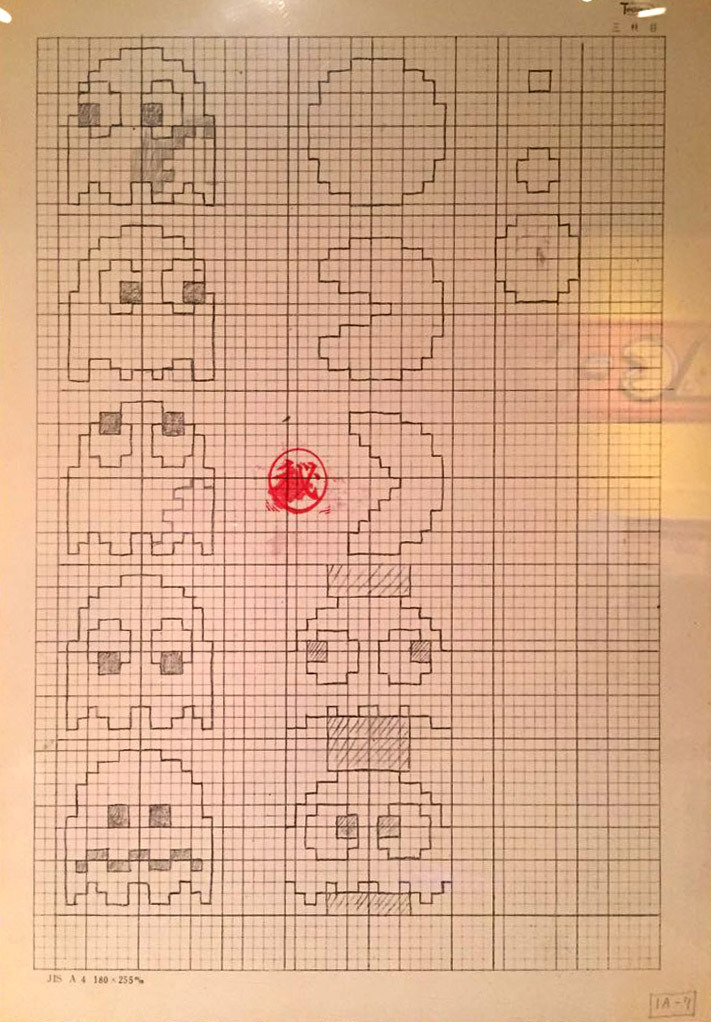

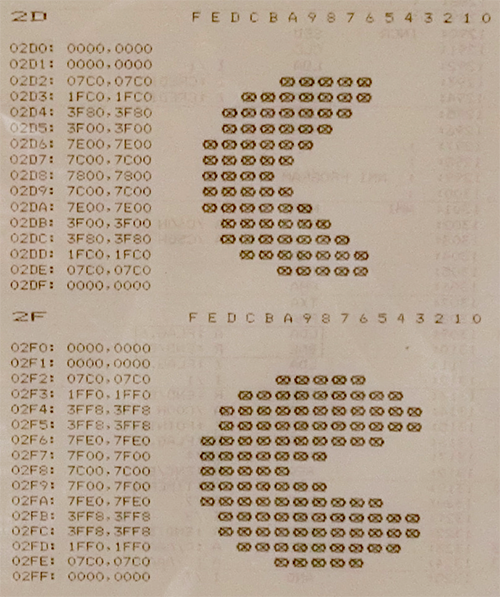

В те времена человеку, ответственному за графический дизайн, требовались три вещи: бумага в клеточку, компьютер с клавиатурой и базовое понимание шестнадцатеричной системы счисления. Мититака Цурута, изучавший в школе анимацию и впоследствии отвечавший за Solomon's Key, устроился в компанию Tehkan в 1982 году и использовал такой подход в ранние годы своей карьеры: «Сначала бы Вы закрашивали клеточки на бумаге. Затем, закончив с окрашиванием отдельных квадратов, Вы бы переводили их в числа, а потом их надо было ввести в шестнадцатеричном виде с использованием загрузчика в ROM-память».

Лишь после выполнения всех этих шагов художник мог увидеть свою работу на экране и в определённых случаях почувствовать необходимость сделать всё заново, если он допустил ошибку или его не устроил результат.

Персонажи из аркадной игры от Namco Pac-Man (1980), нарисованные на миллиметровой бумаге и перенесённые в шестнадцатеричную систему

2) Прямое взаимодействие графического дизайнера с компьютером

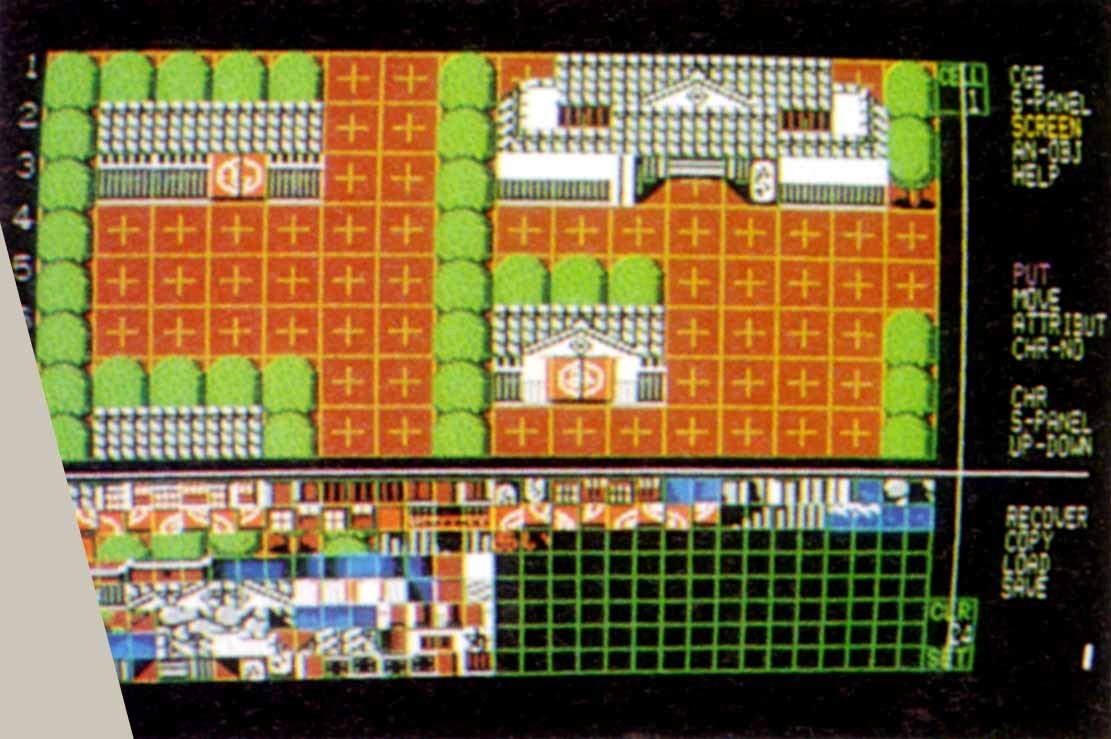

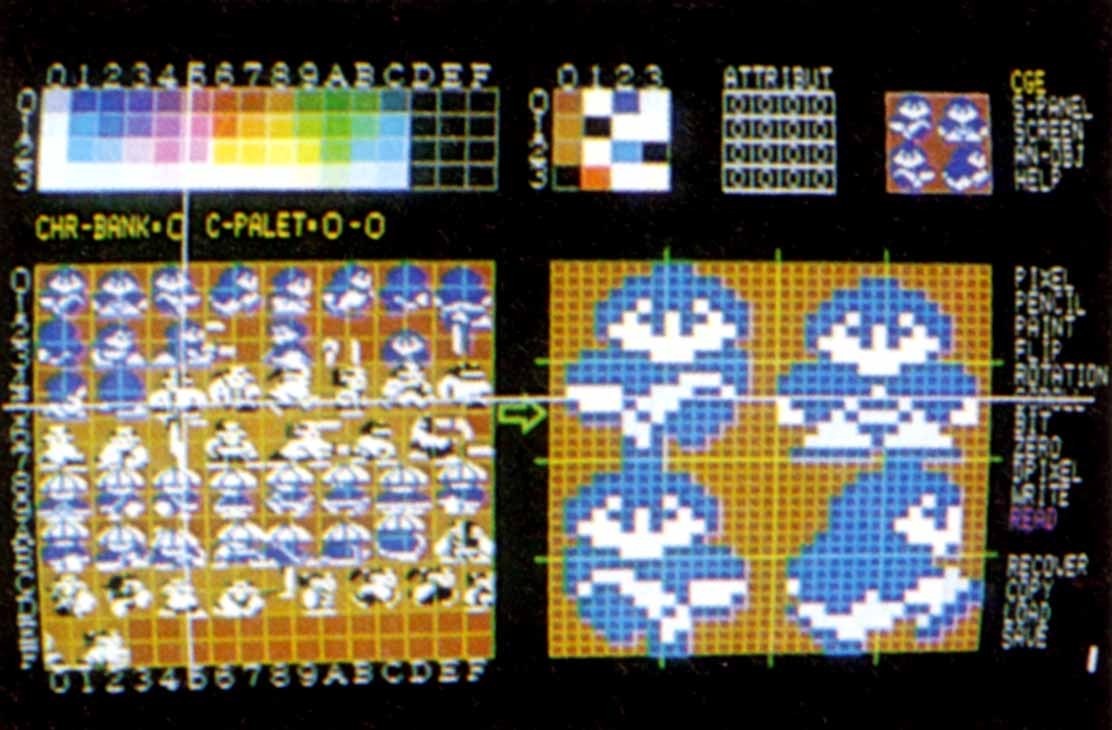

Когда Famicom поступил в продажу в июле 1983 года, концепция стороннего издательства в Японии была мало кому известна, — Atari 2600 вышла на японском рынке в то же время, что и консоль от Nintendo, однако ажиотажа она не вызвала. В то время как любой разработчик мог коммерциализировать игры для компьютера, Nintendo изначально планировала быть единственным издателем игр для своей консоли. Президент Хироси Ямаути впоследствии пересмотрел свои планы, когда понял, что его компания физически не может выпускать достаточно тайтлов, чтобы удовлетворить спрос, и что всё больше издателей начинают проявлять интерес у тому, чтобы делать игры для Famicom. Hudson Soft была одной из первых компаний, проявивших подобный интерес и обратившихся к Nintendo, которые взяли на себя ответственность издать Family Basic — первый тайтл, разработанный Hudson для Famicom. Подписанное соглашение не было односторонним, и компания, основанная братьями Кудо, получила права на использование лицензий Nintendo для компьютеров (Mario Bros, Super Mario Bros., Donkey Kong 3, Golf и так далее). Тем не менее Hudson Soft не ждали подписания соглашения и уже начали знакомить сотрудников с новым железом и разрабатывать собственную среду разработки. Команда из двух человек спроектировала инструменты, которыми впоследствии будут пользоваться в компании: Сэцуо Окада отвечал за аппаратное обеспечение, в то время как всю программную начинку разработал Синити Накамото (в будущем автор Famicom'овских версий Bomberman и Lode Runner). К зиме 1983 года, то есть через шесть месяцев после старта продаж Famicom, инструментарий уже был готов. Он включал в себя графический редактор, написанный для X1 (компьютера от Sharp, для которого Hudson Soft разработали BIOS), симулятор ROM-памяти (который, среди прочего, позволял разработчикам визуализировать нарисованную графику на кинескопе) и жёсткий диск. Хотя NEC выпустили первую модель PC-9801 в 1982 году, она была несовместима с программами на ассемблере, которыми тогда пользовались в Hudson, так что в компании решили подождать выхода модели PC-9801VM до 1985 года, чтобы обновить свои рабочие станции.

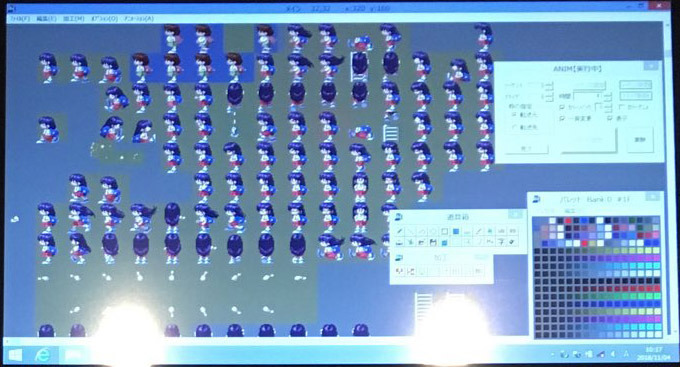

В связи с этим, раз уж Hudson спроектировали PC Engine и собственную среду разработки для неё, компаниям, которые хотели воспользоваться её инструментарием, приходилось оснащаться теми же компьютерами, которыми пользовались разработчики из Hudson, а именно компьютерами семейства PC-98.

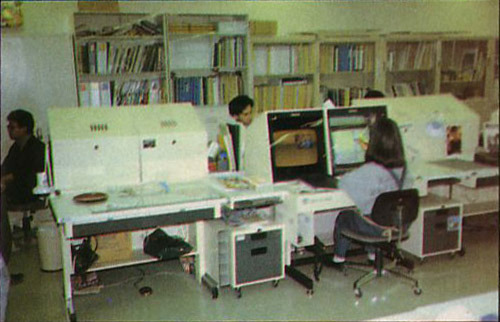

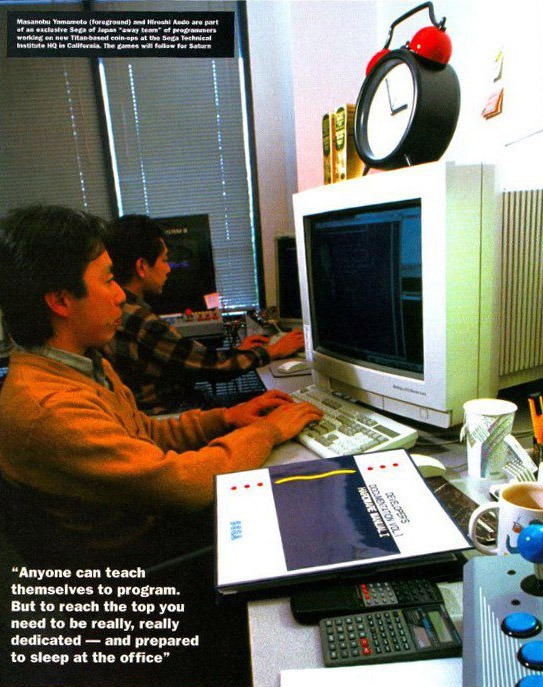

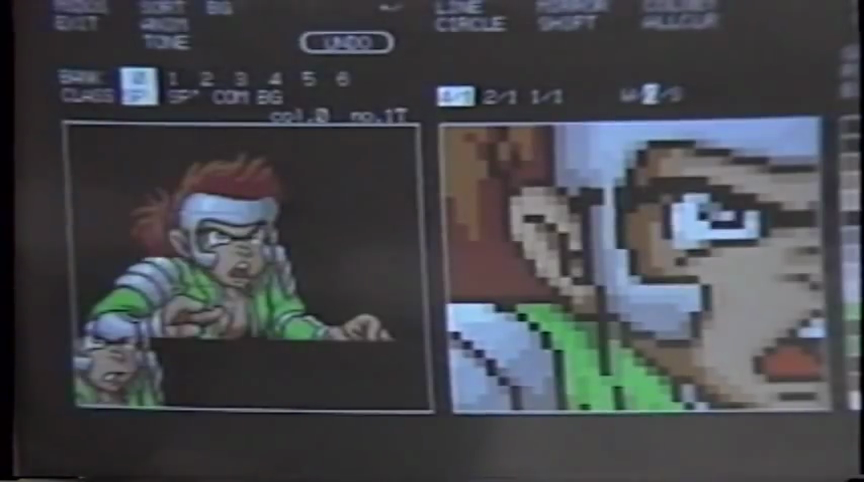

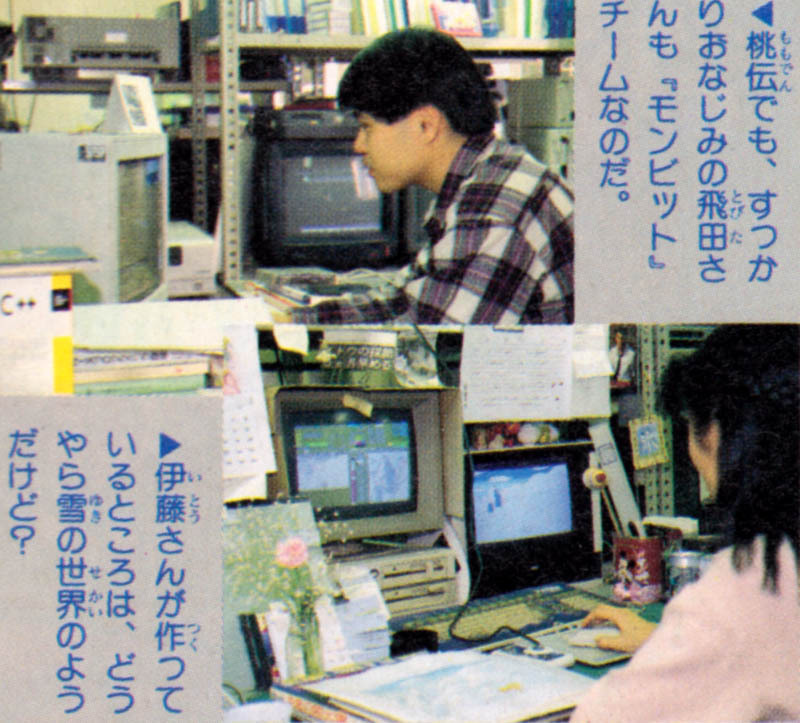

Сотрудники Hudson Soft в 1989 году во время работы над Seiryū Densetsu Monbit (1991) для PC Engine. Обратите внимание на вспомогательный ЭЛТ на каждой рабочей станции

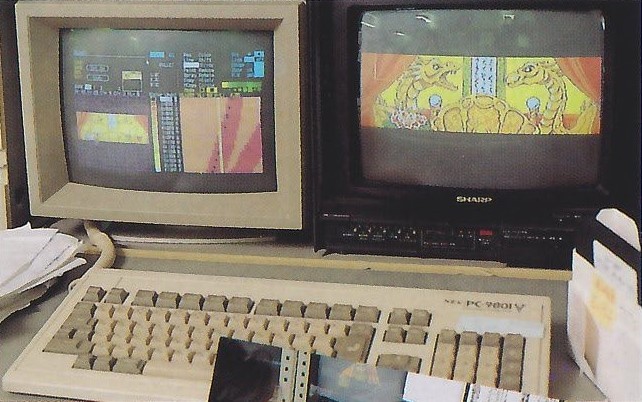

Функция предпросмотра

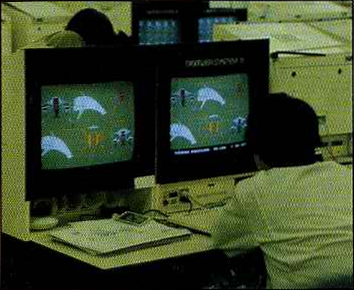

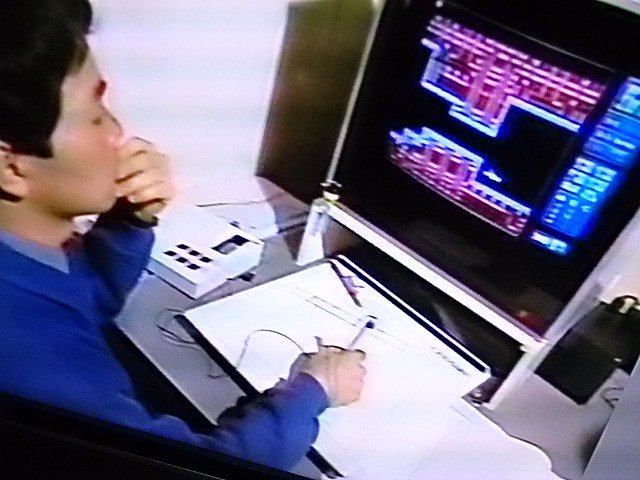

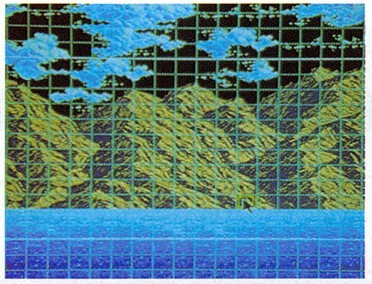

Как только индустрия перешла от шестнадцатеричных систем счисления к графическим редакторам, среди художников стало распространённым наличие не одного, а двух мониторов: компьютерный монитор и кинескопный телевизор; второй использовался для вывода того, что графический дизайнер сделал на первом. Сложно сказать, являлось ли это распространённой практикой или нет, но мы знаем, что такой подход использовали многие разработчики от художников до программистов, от Казуко Сибуи (Square) и Акиры Ясуды (Capcom) до людей, стоявших за разработкой Thunder Force IV (1992), которые использовали множество кинескопов, чтобы учесть нюансы каждого дисплея. Масато Нисимура — графический дизайнер, отвечавший за бэкграунды в Sonic CD, — упомянул, что ему рассказали о разработке первой части приключений синего ежа: разработчики использовали до трёх мониторов, чтобы предварительно визуализировать игру и увидеть, как отображаются эффекты прокрутки и размытия.

Такой подход можно объяснить по меньшей мере тремя причинами. Первая из них относится к различиям между компьютерными мониторами и потребительскими телевизорами; на первых пиксели часто выглядят чётче. Вторая причина заключается в спецификациях каждого устройства: разрешение дисплея, форма пикселей (которые, как и ожидалось, редко бывают квадратными), цветопередача — на Мега Драйве красный цвет «просачивается» на другие, потому рекомендовалось добавлять на границе нейтральный цвет для компенсации эффекта. Третья причина следует из второй, но также затрагивает программистов: рабочая станция не в состоянии симулировать каждую особенность устройства, под которое разрабатывается игра. Например, разработчики Thunder Force не могли протестировать на X68000 эффект параллакса, реализованный на Мега Драйве.

Некоторые графические дизайнеры навострились извлекать из этих особенностей пользу и освоили технику "полупикселя" (0,5 dot). По-видимому, Хироси Оно (также известный как Mr Dotman) был первым, кто использовал это слово, чтобы описать свою работу, говоря dot-e (ドット絵 — «e» как в «Ukiyo-e» и означает изображение) и dot character (ドットキャラクター или ドットキャラ) в февральском выпуске Namco NG в 1993 году.

«Техника заключается в небольшой цветокоррекции окружающих пикселей, из-за чего человеческому глазу кажется, будто картинка сдвинулась на половину пикселя», — объясняет Кадзухиро Танака — графический дизайнер Metal Slug (1996). Его коллега Ясуюки Ода добавляет, что «в былые времена мы говорили [нашим художникам] „добавить половину пикселя” и просили их рисовать пиксели с учётом сканлайнов. Однако современные Full HD мониторы отображают пиксели слишком аккуратно и точно, и часть изначальной задумки теряется».

Аяно Косиро (Streets of Rage 2), Эидзи Кояма (Galaxy Fight) Ёсинори Ямамото(Marvel VS Capcom), а также ряд людей, работавших вместе с Нобуюки Ивамото в SNK, утверждали, что в те времена также пользовались техникой полупикселя. Тацуро Ивамото — графический дизайнер первых эпизодов игрового сериала Phoenix Wright / Gyakuten Saiban, выходивших на Game Boy Advance, — объяснял, что ему приходилось учитывать некоторые особенности (порой нежелательные) портативной консоли от Nintendo.

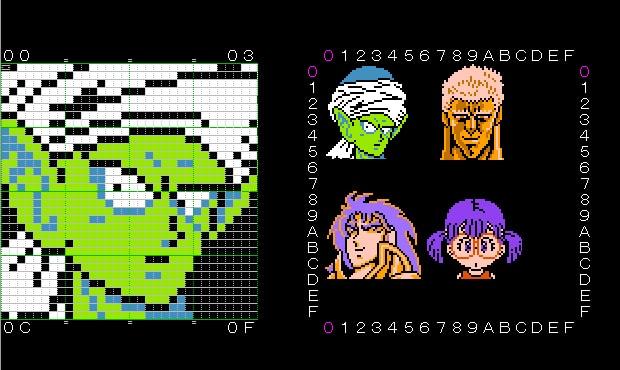

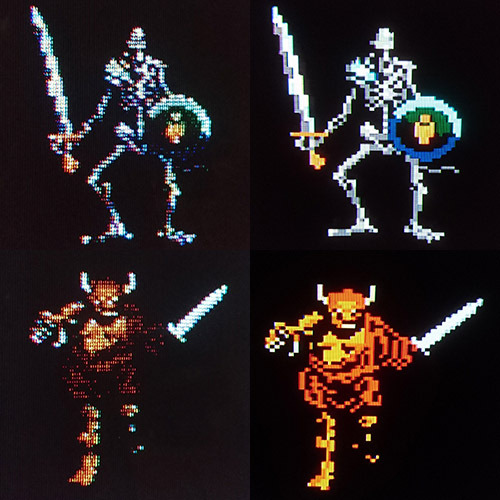

Famicom'овская версия Wizardry (1987) — известный пример, иллюстрирующий различия в отображении графики на старом кинескопе (сканлайны, размытие, цветопередача) и на современном HD-мониторе. Эти спрайты создавались с расчётом на определённый тип дисплея

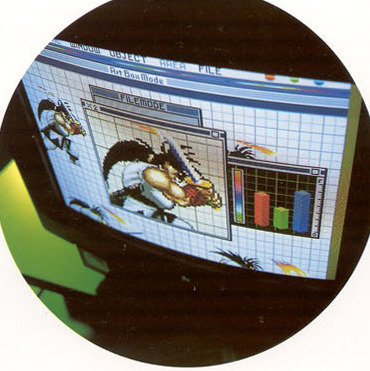

Наличие вспомогательного дисплея на рабочем столе очень выручало во время разработки аркадных или консольных игр, но оно также помогало и при работе над компьютерными играми, поскольку диагональ мониторов была не слишком большой по современным меркам (около 14 дюймов) и экран быстро заполнялся окнами. Как и в случае с другими устройствами, дополнительный экран позволил дать дизайнеру более глобальное видение графического элемента, над которым он работает.

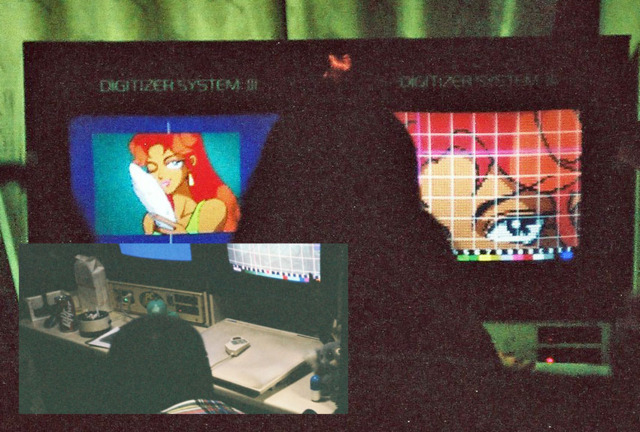

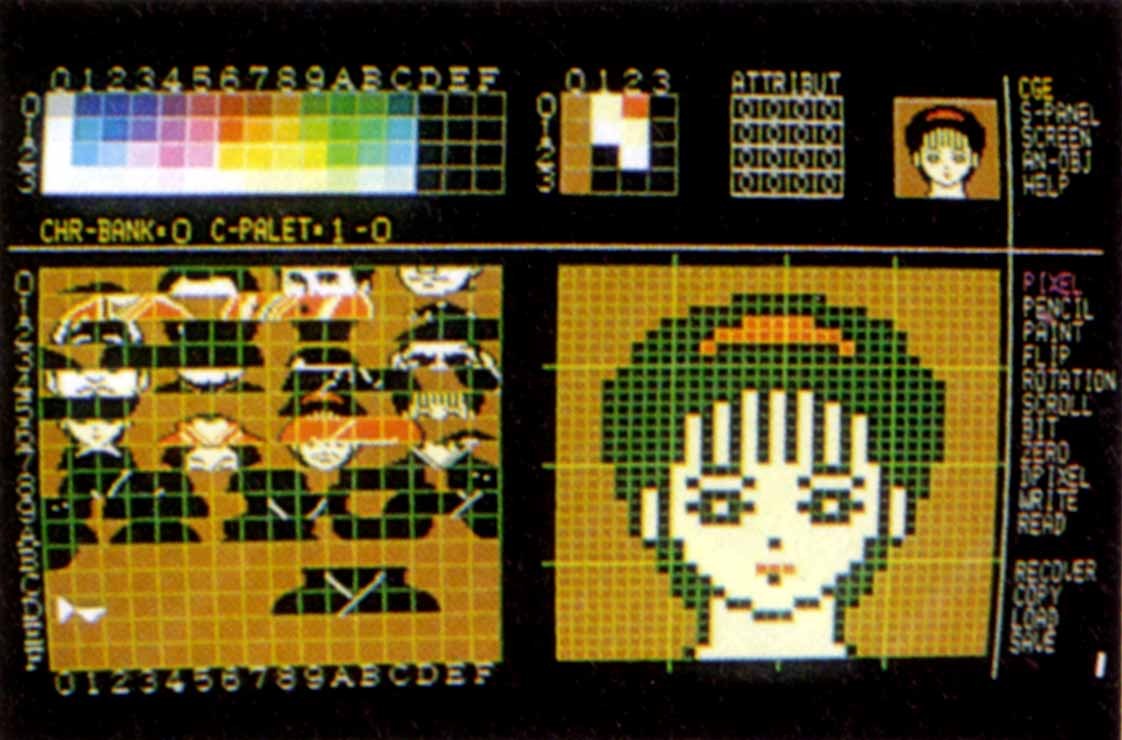

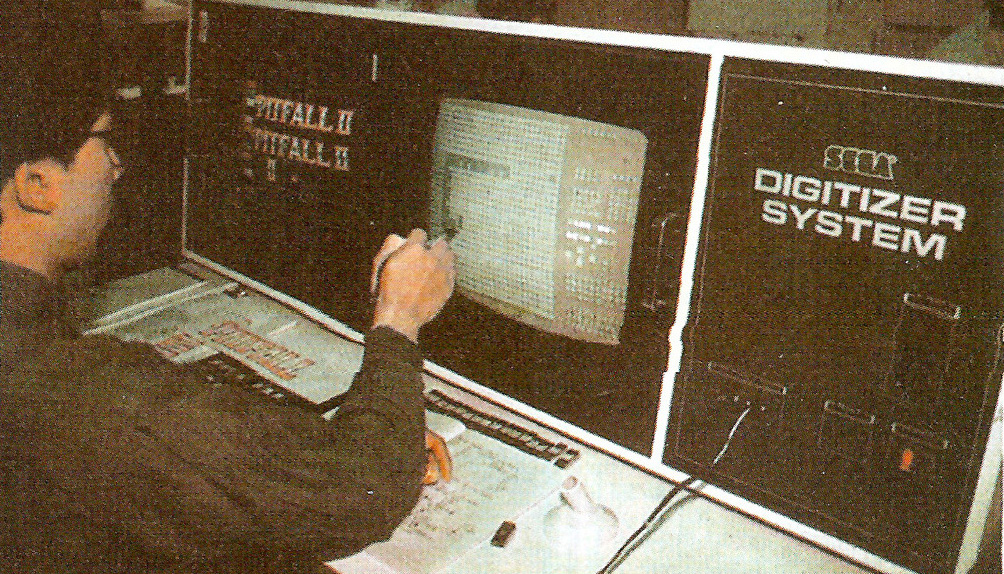

3) Сканер

В 1980-х наличие сканеров являлось сугубо опциональным. Жёсткие диски стоили баснословно дорого, а их ограниченная вместительность означала, что всё подряд на них запихнуть не выйдет; обработка отсканированного изображения была плохой из-за небольшого разрешения и малого количества цветов, которые устройство могло отобразить. Тем не менее некоторые компании тратились на сканеры, однако оцифрованные изображения сначала приходилось обработать и даже раскрасить в графическом редакторе.

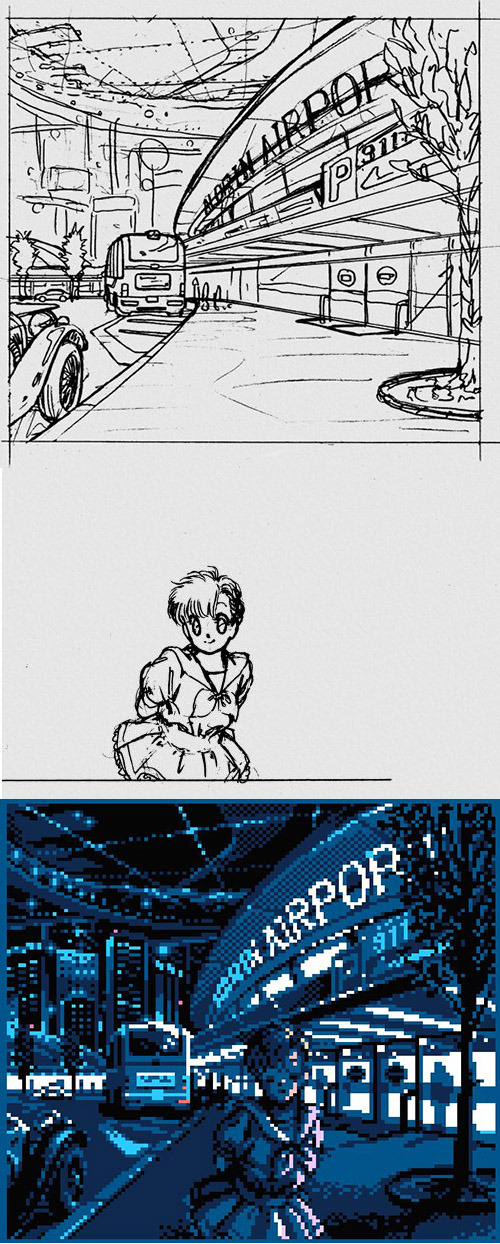

Ёсимиру пользовался сканером, когда работал над Famicom'овской игрой Metal Slader Glory (1991): «Перед работой над графикой и даже перед составлением набросков (на компьютере) я всегда воплощал свои идеи на бумаге (см. ниже). Потом я брал рисунок и, хотя сканеры тогда не могли похвастаться большим разрешением, скармливал его некоему устройству-оцифровщику. Результат получался весьма отвратный, однако я мог перенести его в графический редактор и использовать в качестве основы для пиксель-арта.»

Задний фон и персонаж из Metal Slader Glory (1991), нарисованные на бумаге и адаптированные для игры

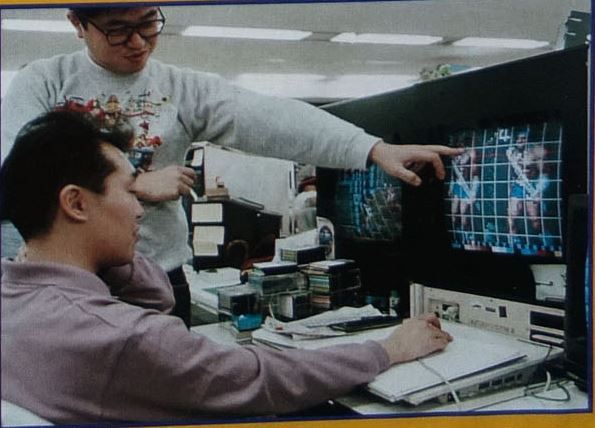

Ёсинори Ямамото — графический дизайнер, анимировавший множество персонажей файтингов от Capcom, создавал спрайты похожим образом: «Нарисовать кадр на бумаге в клетку, отсканировать рисунок, нарисовать пиксельный лайнарт, а потом раскрасить спрайт». Рисование каждого кадра на бумаге позволяло дизайнеру проверить перед работой над пиксель-артом, насколько удачно выполнен цикл анимации.

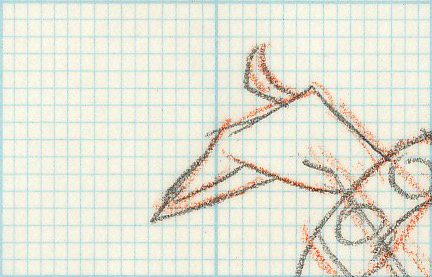

Цикличная анимация ходьбы Ингрид из Capcom Fighting Jam (2004). Каждый кадр нарисован вручную на миллиметровой бумаге и после перенесён на компьютер

Что касается SNK, Ёсихиро Наканиси разъясняет, что стадия с бумагой в клетку носила опциональный характер. Когда как во время работы над такими играми, как Super Tag Battle и The Last Blade, каждый кадр он рисовал сначала на бумаге, некоторые из его коллег предпочитали рисовать сразу на компьютере.

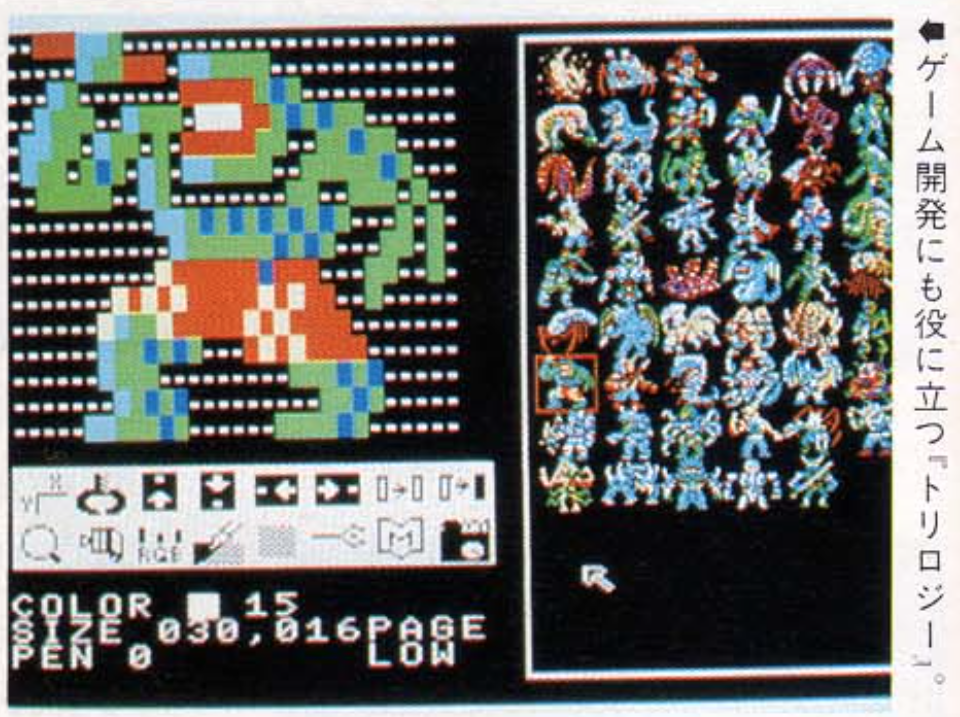

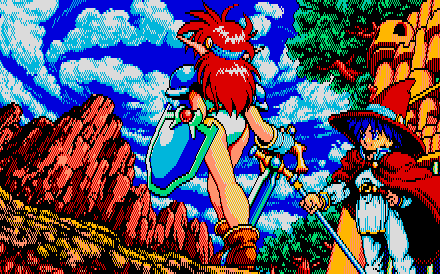

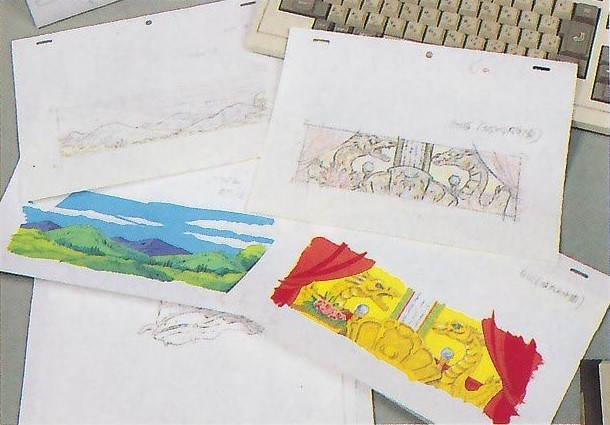

Сканеры обычно использовались для относительно комплексных изображений, будь то логотипы наподобие первой части Ys (1987), которые Томо Яманэ сначала рисовал на бумаге, а потом обрабатывал на компьютере. Иллюстрации сканировались либо в чёрно-белом формате (Gandhara, 1987), либо в цвете (Tengai Makyō: Ziria, 1989), либо вообще сканировались фотографии.

Задний фон из Tengai Makyō: Ziria (1989), нарисованный на бумаге, и его оцифрованная версия

Что удивительно, графическим дизайнерам, работавшим в Nintendo в 1980-е, приходилось использовать весьма странные инструменты оцифровки даже для относительно простых спрайтов, к числу которых относятся спрайты из Super Mario Bros. (1985). Годом ранее они по тем же лекалам работали над Punch-Out!! (1984) — игрой, для которой бывший аниматор Toei Такао Коузаи рисовал персонажей на целлюлозе. Эти персонажи были гораздо больше по сравнению с теми, что появлялись в Super Mario Bros., и графическим дизайнерам приходилось перерисовывать их на клетчатую бумагу в виде спрайтов. Из воспоминаний Сигэрю Миямото: «Инструмент для импорта изображений даже и близко не был практичным. [...] Поэтому мы отпечатывали огромные листы бумаги размером с письменный стол и рисовали всё от руки. [...] Возможность их импортирования упростила работу программистам, но не дизайнерам. [...] Поскольку нам приходилось от руки рисовать огромные пиксельные изображения. Это просто был процесс, который с помощью сканера автоматически вводил пиксельные изображения, которые мы рисовали. [...] Но я не мог самостоятельно осилить такую работу, так что мне помогала девушка-ассистент, которая занималась раскрашиванием».

Листы со спрайтами из Super Mario Bros. (1985) и их реализации на дисплее. Некоторые цвета могут быть изменены

Ёсио Сакамото — режиссёр Metroid, выходившей на Famicom Disk System, — объясняет принцип работы своего оцифровщика: «Что касается программной среды, мы плохо понимали её, но что же касается среды рисования изображений, для Disk System нам приходилось рисовать множество картинок. В стародавние времена они действительно рисовались от руки с использованием оборудования, состоящего из матрицы светодиодов 16×16, и мы зажигали диоды, чтобы соотнести с тем, что нарисовано на миллиметровой бумаге, и таким образом поштучно заполняли сетку блок за блоком, раздумывая: „так, это зелёный”, „а, вот это коричневый”».

«Все эти манипуляции производились с помощью контроллера от Famicom, — добавляет художник Kid Icarus Тору Осава. — Для такого устройства вышел контроллер Famicom, но на самом деле он был только один. С его помощью можно было лишь рисовать, в то время как вторым контроллером был микрофон! (смеётся) Из-за того что курсор совпадал с миллиметровой бумагой, Вы могли ощутить цвет и, естественно, заполнять блоки по одному за раз».

Устройство, использовавшееся в Nintendo для оцифровки нарисованных спрайтов. В ранние годы Famicom'овской эры спрайты редко превосходили по высоте 16 пикселей или число, кратное 16. В Super Mario Bros. маленький Марио был ростом в 16 пикселей, однако его рост удваивается после того, как он съедал гриб.

Окончание шестнадцатеричной эры не означало, что отношениям между разработчиками и миллиметровой бумагой настал конец. Чтобы не растягивать свои изображения, некоторые графические дизайнеры использовали кастомную бумагу с соотношением сторон клеток, совпадающим с тем, как рисует пиксели экран. Tose — компания, специализирующаяся на создании игр для других предприятий, — прибегла к этой технике на Famicom, равно как и Capcom со своими аркадными играми и Хироси Макабэ (Seiken Densetsu 1 и 2) во времена работы над играми для MSX.

Кастомная бумага в клетку, используемая во время работы над Street Fighter III: Third Strike (1999)

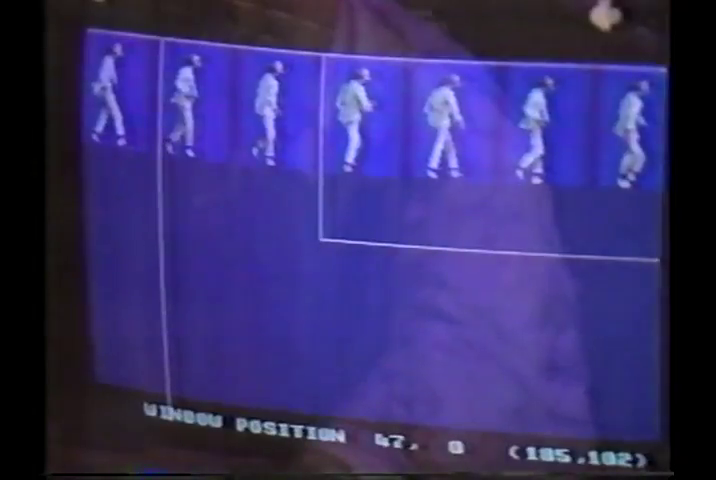

4) Проектирование спрайтов на основе трёхмерной модели

В середине 1990-х успех Virtua Fighter и пришествие 3D застали многих разработчиков врасплох. Кто-то на этот поезд совсем не успел, а кто-то запрыгнул на него очень особенным образом. SNK, например, практиковали межрельсовый дрифт, используя 3D как традиционным образом для Hyper Neo-Geo 64, так и нестандартным — в Art of Fighting 3 — двумерном файтинге с довольно проблематичным периодом созревания, как недавно вспоминал Нобуюки Куроки: «Для Art of Fighting 3 мы планировали совместить технику захвата движения с графикой, анимированной в 2D. Несколько наших ребят отправились в Штаты, где около месяца работали над захватом движений. Вследствие этого нам пришлось приостановить другие процессы разработки игры и ждать, пока придут данные движений. Большую часть не удавалось воспроизвести непосредственно из данных, из-за чего у дизайнеров возникло больше работы, чем они ожидали».

Наото Абэ добавил, что у SNK в Осаке не имелось подходящего оборудования для работы с захватом движений, чем и был обусловлен его месячный визит в США.

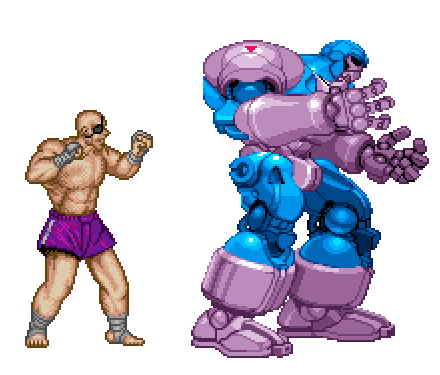

Трёхмерная модель, созданная в 1995 году. Несмотря на кажущееся сходство, этот Jump Kick отличается от того, что может делать Рё в Art of Fighting 3

Подобный опыт не отбил у SNK желание использовать 3D-модели в их следующем двумерном файтинге, King of Fighters XII, — хотя рабочий процесс несколько видоизменился. Как уточняется на официальном вебсайте игры, графические дизайнеры первым делом начали рисовать спрайты, а после на основе этих спрайтов слепили 3D-модели. Они анимировали эти модели и после перенесли некоторые кадры в пиксели, получив на выходе примерно по 200-400 кадров анимации для каждого персонажа.

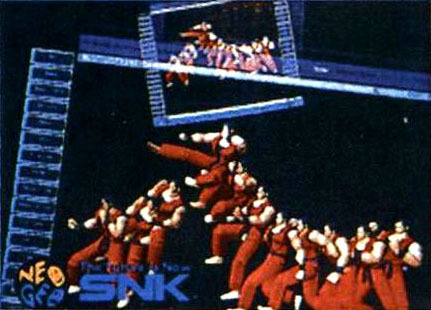

Пошаговая инструкция спрайт-дизайна, взятая с официального сайта The King of Fighters XII. Как только пикселизация 3D-модели закончена, начинается финальная стадия, почти ничем не отличающаяся от работы над двумерными файтингами: художник наполняет базовую форму деталями (создаёт тени, объём и так далее)

5) Особый случай, связанный с играми, рассчитанными на ЖК

Несмотря на то что я склонен рассматривать игры Game & Watch и их менее известных родственников в качестве видеоигр (по большей части из-за их управления и игровых механик), отображают они не пиксели, а кристаллы, меняющие свои свойства под воздействием электрического поля. Процесс создания игр Game & Watch похож на оный у традиционных видеоигр, однако использование компьютеров полностью опционально, будь то продумывание графики и тестирование игр.

Предварительное изображение для Game & Watch игры Octopus (1981)

II. Аппаратное обеспечение

1) Клавиатура

Мышка — один из базовых инструментов на Западе, ставший неотъемлемой частью таких компьютеров, как Macintosh (1984), Amiga и ST (1985), однако ей долго не удавалось укорениться в Японии. X68000 во время своего релиза в 1987 году начал комплектоваться мышкой, но компания NEC, доминировавшая на тамошнем рынке, аналогично поступила со своими линейками PC-88 и PC-98 лишь годы спустя. Это означает, что клавиатура в 1980-х оставалась основным инструментом графических дизайнеров, а некоторые из них использовали её в качестве основного средства общения с «железом» вплоть до конца 1990-х.

Впрочем, подобная стабильность обуславливалась не только одним этим фактором; привычки определённых разработчиков, скорость исполнения, удобство использования (в сравнении с другими устройствами) являются лишь частью перечня причин, которыми можно объяснить этот феномен. Аналогия из видеоигр: если взять, например, экран выбора персонажа из различных файтингов, то Вы заметите, что лишь некоторые из них позволяют свободно перемещать курсор (Capcom vs SNK 2, Guilty Gear XX), в то время как в большинстве из них Вы можете перемещать его от ячейки к ячейке. То же относится и к пиксель-арту, в котором дизайнеры работают с сеткой и нуждаются лишь в четырёх направлениях. Безграничную свободу перемещения, которую приносят с собой аналоговые устройства (мышки, графические планшеты), они могут посчитать избыточной и даже контрпродуктивной.

Что в SNK, что в Capcom у клавиатуры находились свои долгосрочные последователи. Коити Ёцуи нарисовал главного героя Strider с помощью клавиатуры, Акира Ясуда использовал то же устройство для открывающих заставок Street Fighter II и Vampire / Darkstalkers, в то время как грызуны в стенах SNK завелись лишь в районе 1993 года во время разработки таких игр, как Art of Fighting 2 и The King of Fighters '94.

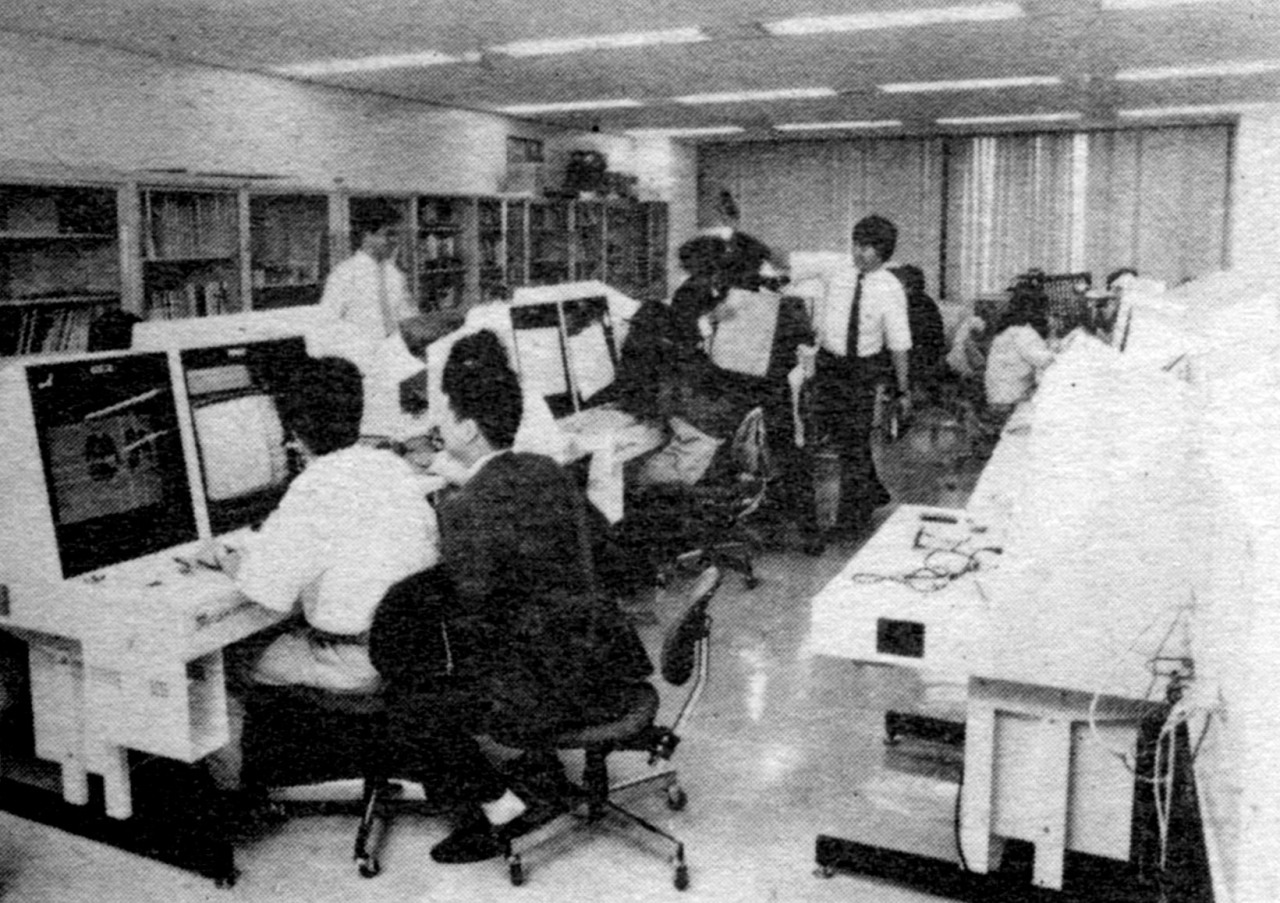

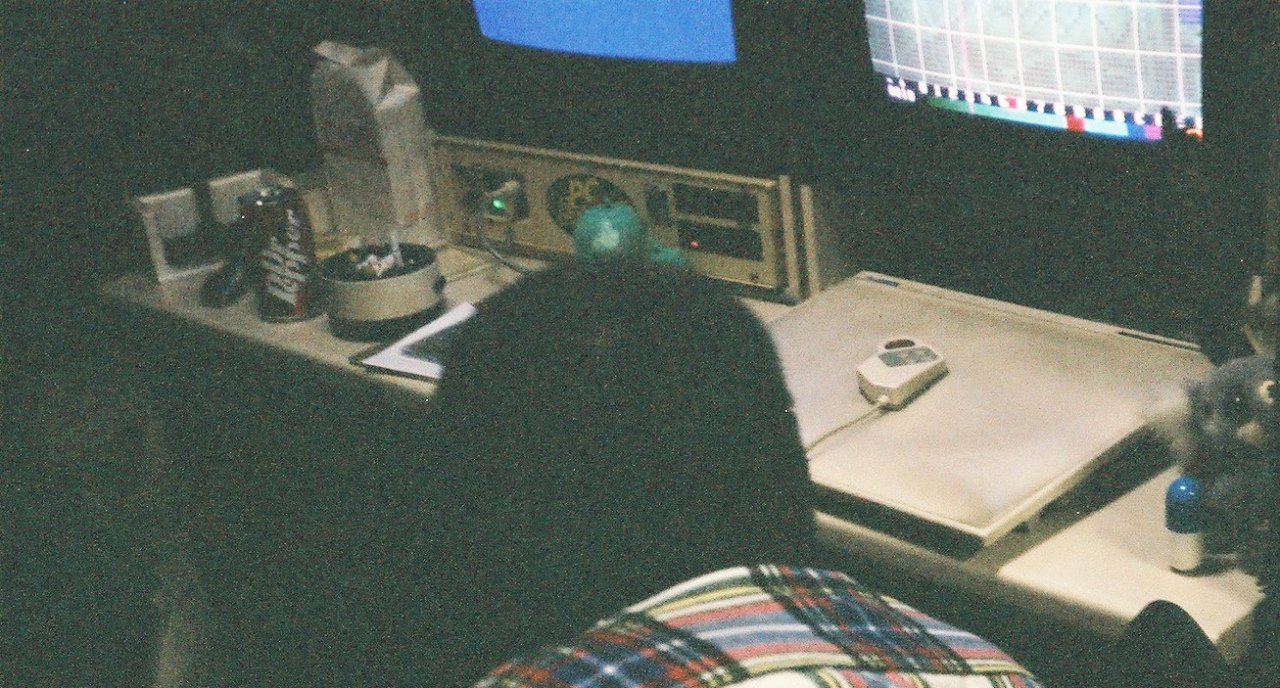

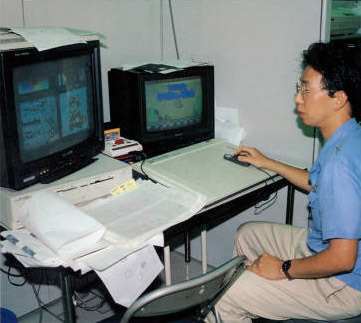

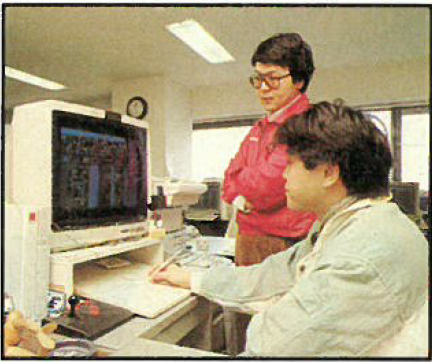

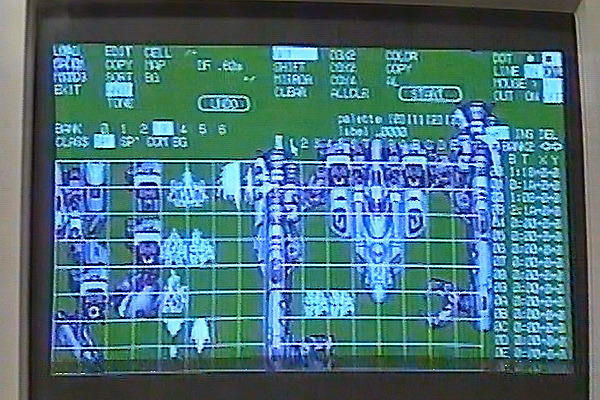

Сотрудник SNK за рабочей станцией в 1992 году

Нобуюки Куроки во время создания Fatal Fury 3 (1995). Та же рабочая станция, что и на предыдущей фотографии, однако теперь у неё появилась мышка

Среди гибридных устройств ввода, используемых некоторыми графическими дизайнерами, существовала контрольная панель, сфотографированная в 1992 году Nekosenpai / Tonya_Plan, примерно тогда работавшим на Viewpoint:

А вы знали: IKEA покинула японский рынок в 1986 году, чтобы вернуться на него двадцать лет спустя

2) Джойстик

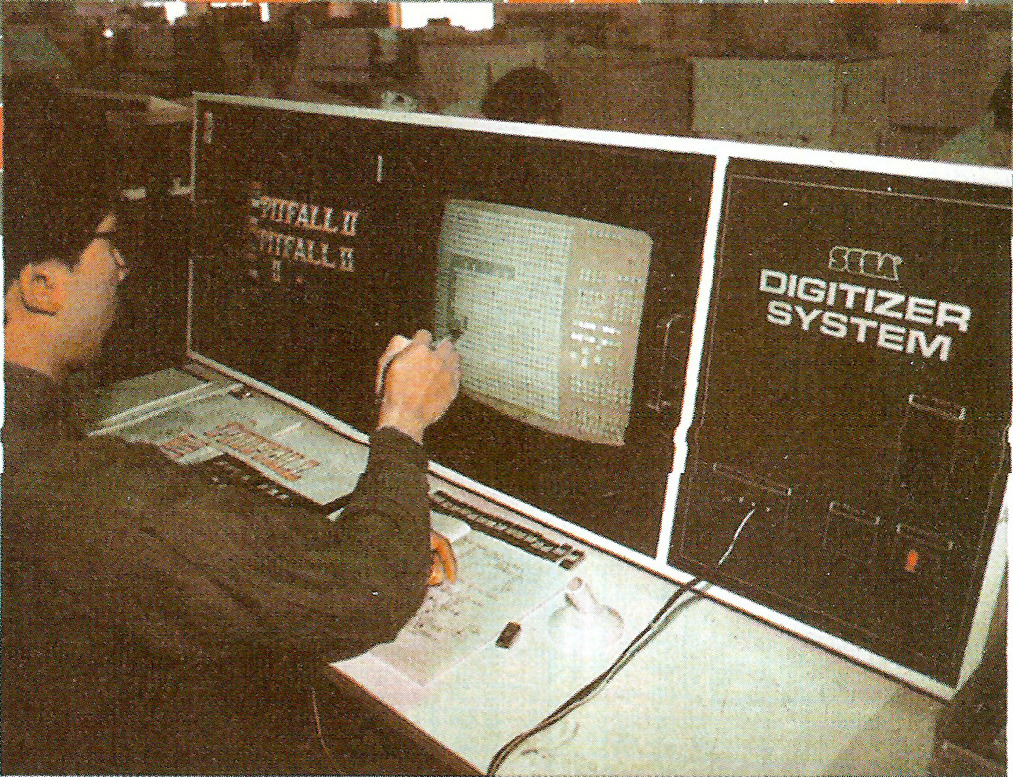

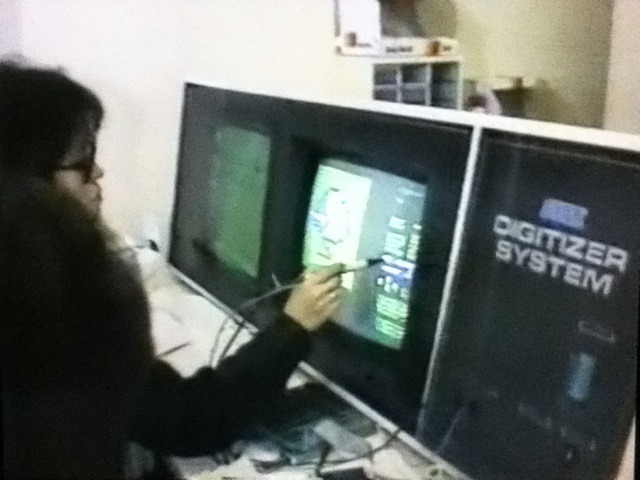

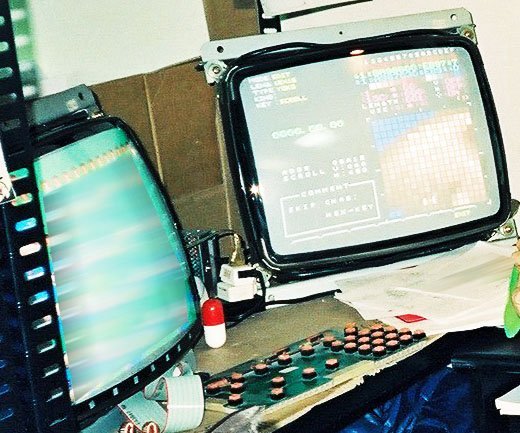

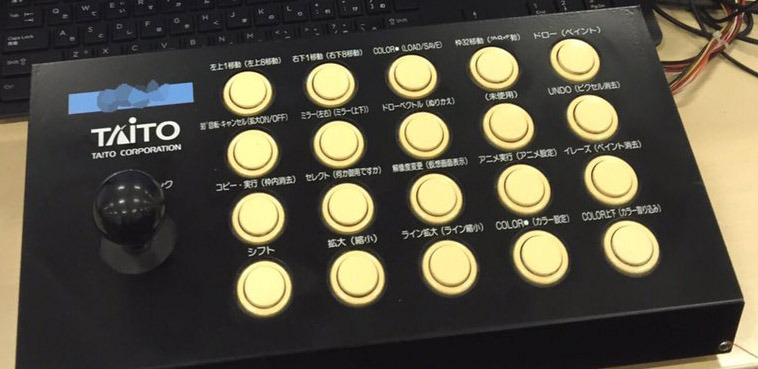

Хотя доподлинно неизвестно, кому именно впервые пришла в голову идея использовать контроллер для рисования спрайтов и задних планов, мы точно можем сказать, что подобный метод не был локальной особенностью пары компаний и что, как в случае с клавиатурой, джойстики были в ходу вплоть до конца девяностых. Одной из первых компаний, чьи рабочие станции управлялись таким способом, была Taito.

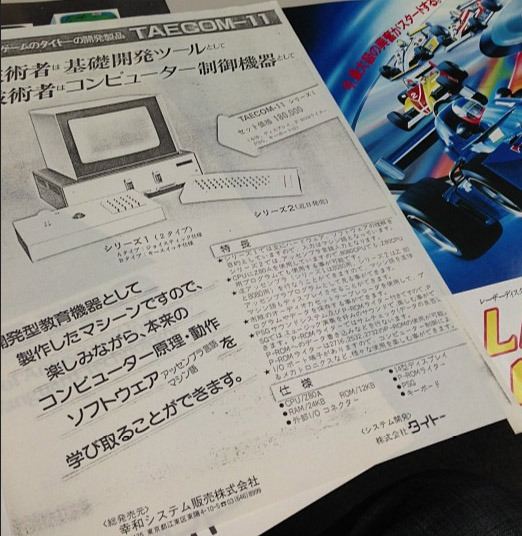

«Во времена Metal Soldier Isaac II (1985) у нас было устройство, позволяющее сохранять данные, — объясняет Масаюки Сузуки. — Мы пользовались теми большими восьмидюймовыми дискетами. Всё это не напоминало обычный персональный компьютер. Это было проприетарное устройство от самой Taito. Они сделали графические рабочие станции, доработав платы из оставшихся аркадных кабинетов для игры Qix (1981). Мониторы были добыты из старых коктейльных кабинетов. Компьютерные мыши тогда ещё не были доступны, так что с этими графическими рабочими станциями мы взаимодействовали с помощью кастомных контрольных панелей, состоящих из джойстика и порядка двадцати кнопок и больше напоминающих клавиатуру. [...] На каждые четыре машины приходилось одно устройство для сохранения наших данных».

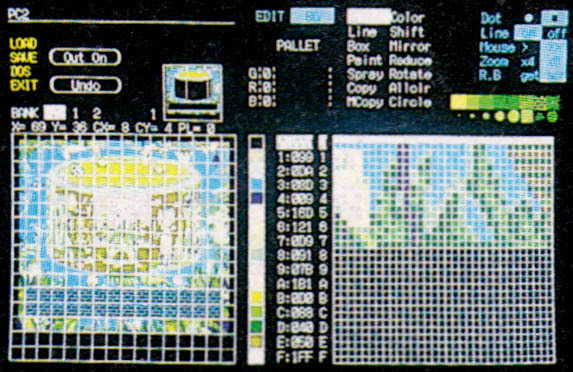

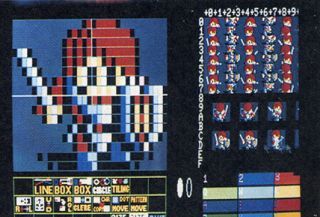

Реклама TAECOM-11 — собственной рабочей станции Taito, используемой для работы над графикой и записи данных

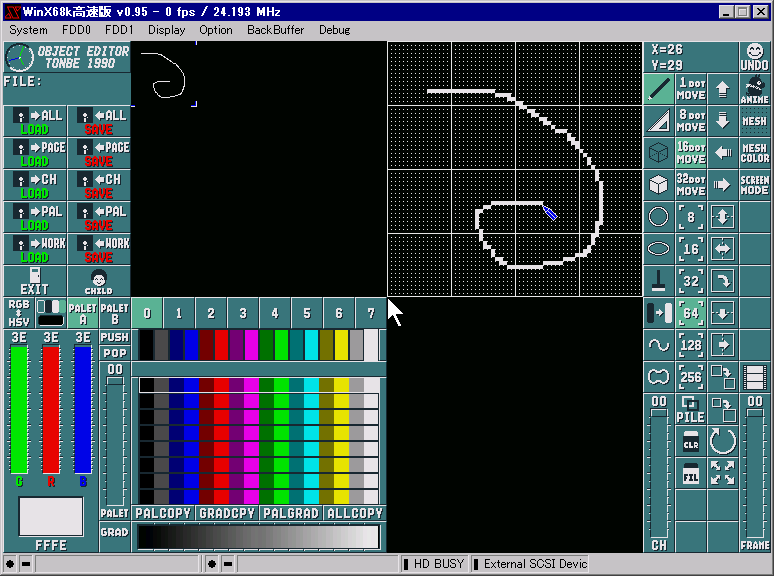

Годы спустя Taito заменила свои рабочие станции компьютерами X68000. Они были совместимы с их джойстиками и позволяли сохранять данные на 5.25-дюймовые дискеты. С их помощью были разработаны такие игры, как Kaiser Knuckle (1994) и Kirameki Star Road (1997).

Taito выпустили несколько различных моделей своего джойстика. На каждую из двадцати кнопок была назначена отдельная функция

Вопреки тому что могут предоставить официальные изображения и видео, на которых Вы можете увидеть сотрудников, пользующихся клавиатурами, многие разработчики (не всегда относящиеся к компании) отмечали, что графические дизайнеры SNK тоже использовали джойстики, особенно во время создания первой части Art of Fighting (1992). Один из них поведал, что графические дизайнеры курсировали между двумя этими конфигурациями: кто-то работал на более традиционных рабочих станциях, а кто-то предпочитал рисовать спрайты на аркадных кабинетах. Он также отметил, что такой подход обуславливался финансовыми причинами, однако я не располагаю данными, которыми мог бы подкрепить его изречение.

Пару лет назад Spoon — член The Madman Cafe — опубликовал запись, в которой он делится историей, рассказанной одним из коллег по работе:

«Редактор спрайтов, которым художники пользовались при работе над файтингами от SNK, был написал для Neo-Geo и использовал Neo-Geo в качестве интерфейса. Так что Вам нужно было использовать джойстик, чтобы нарисовать спрайт. Он сначала не мог поверить в это, однако потом кто-то из вышестоящих сотрудников запустил одну из машин и нарисовал обалденный спрайт Роберта Гарсии примерно за десять минут».

Во время создания аркадной игры Mahou Daisakusen (1993) Raizing пользовались девайсами, по описанию напоминающими аналогичные от SNK: графический редактор запускался на устройстве, подключённом к контрольной панели аркадного кабинета (один джойстик плюс шесть кнопок). Всё это было подвержено статическому электричеству и часто крэшилось, сохраняло данные по полчаса, не имело функции поворота и не позволяло подключить к устройству сканер, так что рисовать всё приходилось только с помощью джойстика.

Также в разные периоды времени джойстики использовали многие другие компании, включая Capcom во время разработки Street Fighter II (1991), NMK в процессе создания двух игр, основанных на Macross (~1992-1993), Toaplan, Data East, Seta и Technos.

Хироюки Маэда (Chip-Chan Kick!, Elemental Tale) использовал клавиатуру в паре с джойстиком в 1980-е, когда он трудился над играми для X1.

Если необходимость слышать стрекот джойстиков на работе не повергает Вас в ужас, Вам будет приятно узнать, как многие сотрудники Taito делились слухами, что люди из неназванной компании использовали для рисования графики парные стики. Впоследствии в 1990 году всплыла фотография, на которой были запечатлены два графических дизайнера Toaplan, Юко Татака и Санаэ Нито, которые пользовались устройством, оснащенным двумя джойстиками. Какие функции назначались на второй стик — неизвестно.